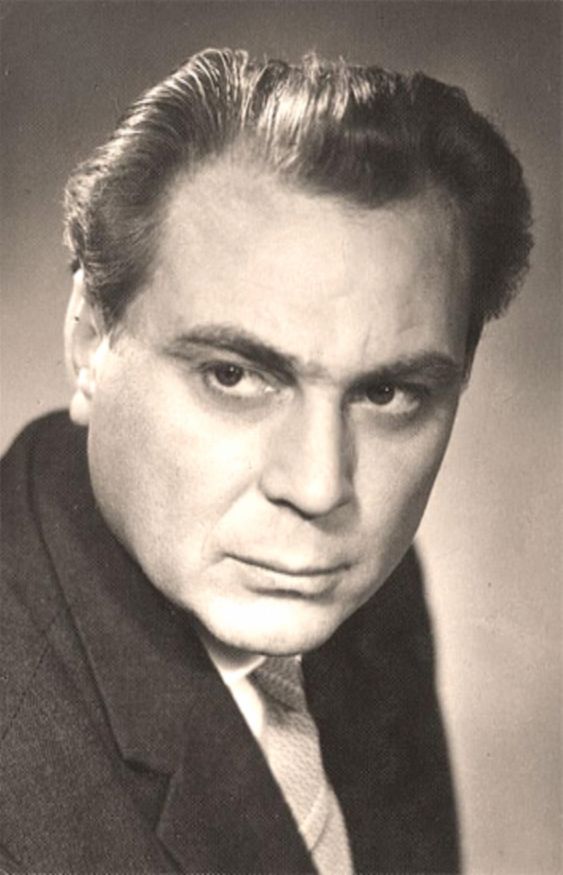

Его имя всегда звучало твердо — будто сухая ветка ломается в морозной тишине. Евгений Матвеев умел входить в кадр так, что зал замирал: прямой взгляд, характер в каждом движении, тот редкий тип мужской силы, который не требует громких слов.

И чем больше проходит времени, тем сильнее удивляет одна деталь: за этим экранным железом скрывался человек с куда более хрупкой, уязвимой, а порой и обожжённой жизнью судьбой.

В ранних биографиях Матвеева любят упоминать дату рождения — 8 марта 1922 года — как символическую. На самом деле этот мир встретил его вовсе не праздничной музыкой. Село Чалбасы, Херсонщина, одноэтажная реальность, полная песка, сквозняков и колючих взглядов.

Отец ушёл сразу — будто дверь захлопнулась не только из дома, но и из будущего мальчика. У матери — крестьянки Надежды Фёдоровны — оставалась только вера в собственные руки, у деда — раздражение и обида за «неправильный» брак дочери.

И где-то между этим шумом взрослых вырастал худой пацан, которого на улице дразнили байстрюком. Та деревенская жестокость — без пауз и скидок — формировала характер куда быстрее любой школы. Когда сверстники играли в лапту, Женя подбирал колоски, пас лошадей и подносил воду пахарям.

Но однажды в его руках появилась балалайка — купленная на первую зарплату, на радостях. Сначала звук был таким, что соседи крестились и закрывали окна. Но стоило ему научиться подбирать мелодии, как деревня неожиданно сменила гнев на милость и стала приглашать «желторотого музыканта» на свадьбы и именины.

Музыка, как ни странно, вывела его в люди. Точнее — вытолкнула из замкнутого круга, показала, что мир шире, чем песчаная дорога между хатами. Мать видела это и, не дожидаясь очередного конфликта с родителями, решилась на переезд в райцентр. В новом городе у мальчика появилась школа, а вместе с ней — самодеятельность. И уже тогда было заметно, что сцена цепляет его сильнее любой другой работы.

К девятому классу он узнал о студии при Херсонском театре. Казалось, случайный слух в коридоре. На деле — билет в совершенно другую жизнь. Прослушивание обернулось комедией положений: от волнения Матвеев запел «Интернационал» прямо с середины, забыл слова, а потом так пылко пустился в пляс, что подошва его старого башмака оторвалась и улетела в комиссию. Смех стоял такой, что решение приняли мгновенно — парень должен учиться.

Сцена приняла его быстро. Сначала — массовка, затем небольшие роли, каждая из которых неизменно вызывала у зала хохот. Он был высоким, нелепым, долговязым — настоящая готовая маска для народной комедии. А потом случилась встреча, которая могла бы и не произойти: Черкасов увидел в нём не комика, а талант. Именно он направил Матвеева к Довженко, чей набор в школу при Киевской киностудии стал судьбоносным.

Матвеева приняли сразу: он был ярким, пластичным, музыкальным. Но в 1940 году ввели платное обучение. Чтобы продержаться хоть немного, он продал единственные приличные штаны. Потом — те, что купил взамен. Всё равно не хватило. Ситуация могла бы поставить крест на его мечте, если бы Довженко не заплатил за своих учеников из собственных средств.

Но учиться до конца Матвеев всё равно не успел — на страну легла тень войны.

Когда грянула война, Матвеев не пытался спрятаться за бронёй юности. Писал рапорт за рапортом, требуя отправить его на фронт. Но система распорядилась иначе: вместо окопов — пехотное училище, вместо атаки — тренировки и изучение устава.

Он стремился стать лучшим, чтобы никто не мог усомниться в его готовности к бою. Однако после выпуска его оставили инструктором — готовить других. Судьба так и не позволила ему увидеть передовую, но дала другое: опыт работы с людьми и первый собственный творческий коллектив в самодеятельности училища.

После Победы многие мечтали о больших городах, кино, громкой славе. Матвеев же оказался в Тюмени, в местном театре. Но именно оттуда его заметили. Путь оказался неожиданным: сначала — сцена, потом — случайные съёмки, затем предложения одно за другим. Он попал в список тех, на кого режиссёры смотрели без колебаний: энергия есть, темперамент есть, голос — глубокий, лицо — живое. Экран любил его сразу.

Но за пределами площадки случилась встреча, которая определила всю его личную жизнь. Оперная певица Лидия — двадцать один год, звонкий голос, тонкие плечи и упрямый взгляд. Сначала Матвеев услышал её пение — настолько сильное, что, по словам очевидцев, он даже остановился в коридоре. Потом увидел саму девушку — и пропал.

По воспоминаниям знакомых, он влюбился стремительно, как человек, который уже давно ищет то самое. Лидия же сперва смотрела на него настороженно: слишком шумный, слишком эмоциональный, слишком разный с ней во всём.

Но согласилась на встречу. Их отношения развивались так бурно, что даже заботливая мать Лидии устала наблюдать за постоянными примирениями и очередными страстями. И именно она подтолкнула дочь к решению.

В тот же вечер молодые пошли в ЗАГС. Быстро, без кружев, без платьев, без оркестра — будто спешили успеть вцепиться в судьбу, которая не всегда бывает щедрой.

Через год родилась дочь Светлана. Казалось бы, всё складывалось так, как мечтают многие: любовь, театр, маленькая семья, первые роли. Лидия, понимавшая творческие амбиции мужа лучше других, настояла на том, чтобы он поехал на всесоюзный смотр актёров. Её вера в него была тем редким случаем женской поддержки, которая не давит, а раскрывает.

И этот шаг стал рывком. После Москвы один театр за другим стал приглашать Матвеева, сначала — Новосибирск, затем — Малый театр в столице. Он входил на сцену так, будто всю жизнь жил в этом репертуаре.

Но вместе с признанием пришло и то, что обычно следует за славой. Вокруг Матвеева всегда было много женщин — ярких, талантливых, сложных. И он сам не скрывал своего интереса к ним. Его темперамент, известный всем режиссёрам, проявлялся и в жизни.

Самый громкий роман — с Вией Артмане. На съёмках «Родной крови» между ними искра вспыхнула не сразу: она показалась ему холодной и надменной, он ей — грубым и слишком «земным». Но через две недели эта антипатия исчезла так же быстро, как зимний лёд под мартовским солнцем. Их связь стала настолько заметной, что окружение уже не пыталось делать вид, будто ничего не происходит.

Когда Артмане родила дочь и долгое время не называла имя отца, слухи вспыхнули новой силой. А позже сама актриса призналась: ребёнок действительно был от Матвеева.

Он не ушёл из семьи. Но и связь с Вией не оборвалась — она стала самой сложной, самой долгой, самой болезненной в его жизни.

Лидия держалась удивительно стойко. Не устраивала сцен, не искала виноватых, не пыталась вцепиться в мужа, как делают многие, когда семья висит на нитке. Но за внешним спокойствием стояло простое понимание: её Евгений — мужчина, который живёт в постоянном накале. Да, его любили актрисы. Да, он отвечал. Да, она знала обо всём. Но в ту семью, где росла их дочь, он всё же возвращался.

Слухи тянулись годами: роман с Хитяевой, тёплые отношения с Остроумовой, увлечение Заклунной. Последняя, кстати, была влюблена в него так искренне, что не скрывала чувств даже в кругу коллег. Он отвечал ей, но ненадолго — слишком непростой была его собственная жизнь, чтобы позволить ещё одному вихрю затянуть его окончательно.

Казалось бы, крепкая семья должна была дать трещину. И она дала — на мгновение. В театре Матвеев увлёкся Ольгой Хорьковой. Настолько сильно, что решился на уход. Лидия сказала просто: если уйдёшь — она подождёт год. После — дверь закроется.

Он ушёл — и через неделю вернулся. Сломанный, измученный, но честный. Лидия открыла дверь без упрёков. И больше никогда не вспоминала этот эпизод. Как будто любая любовь может быть крепче, если не пытаться держать её цепями.

Сладкая биография у Матвеева не получилась бы ни при каких обстоятельствах. Даже если бы он не был человеком горячим и сложным, здоровье всё равно напомнило бы о себе. Старые переломы — память о юности — начали тихо разрушать позвоночник. Сначала — редкая боль, потом — постоянная. Роль за ролью он отрабатывал, сжимая зубы, но уже вскоре мог двигаться только в корсете. В театре об этом знали только самые близкие. Этот человек умел страдать молча.

В разгар популярности ему предложили то, о чём мечтают поколения артистов, — возглавить Малый театр. Реальная власть, статус, доверие. Но он отказался. Не из кокетства, не ради красивого жеста. Просто понимал: если завтра боль окончательно «закроет» его в постели, он подведёт людей, которые рассчитывают на него. Для него это было хуже любого диагноза.

Пока он отказывался от громких должностей, вокруг начинала сгущаться другая туча — зависть. В кулуарах театров заговорили, что он живёт на «особых режимах», что в его жизни всё легко, а карьера будто катится сама собой. Слишком талантлив? Слишком успешен? Слишком любим? Этого порой достаточно, чтобы запустить маховик обвинений.

Пошли письма в редакции, жалобы, едкие фельетоны. Ему припомнили всё: симпатии партийных руководителей, роли, премии, связи. А про народную любовь как-то забыли. Матвеев переживал остро — до внутреннего надлома. Был момент, когда он опасно приблизился к той грани, где отчаяние берет за руку и предлагает самый простой выход. Но то, что не сломали фронтовые годы, не смогли сломать и газетные змеи.

Семья вытащила его. Лидия — которая знала, что такое держать дом на своих плечах, — с тем же спокойным упорством взяла на себя всё: заботы, быт, финансы. Евгений возвращался к жизни через работу — единственный способ, который на него действовал. И в конце восьмидесятых он снова выстрелил — фильмом «Любить по-русски».

Эта картина стала чем-то вроде удара по стене, за которой люди давно ждали настоящих, а не показных эмоций. Народ писал ему письма — сотни, тысячи. В конвертах были рубли, десятки, пятёрки, даже открытка с короткой запиской от Лукашенко. Люди хотели продолжение — и буквально скидывались на него. Это был редкий случай для отечественного кино: страна вложилась в режиссёра, потому что верила в него. И Матвеев снял продолжение. Он всегда отвечал на доверие точным действием.

Но за каждым подъемом обычно следует тень. В 2003 году он стал стремительно терять вес. Никаких жалоб, никаких драматичных сцен — просто усталость, списанная на работу. Он и сам не верил, что с ним что-то не так. Врачи сказали правду только родным: онкология. Семья решила не говорить ему диагноз. Не из жалости — из уважения к его внутренней конструкции. Он жил, мечтал, строил новые планы, нащупывал идеи будущих проектов.

Ему было важно оставаться в движении. И он оставался. До последнего дня.

Ушёл он тихо. В самом сердце рабочей суматохи, в момент, когда жизнь ещё подбрасывала новые замыслы и задачи. Матвеев не узнал, что у него был рак. И, возможно, это был единственный случай, когда незнание оказалось милосерднее правды.

В его судьбе не было места идеальности. Он ошибался, увлекался, бросался в чувства, принимал тяжелые решения, ломался и вставал снова. Но за все эти десятилетия он не стал фигурой надменной или бронзовой. Его уважали не за легенды, а за то самое человеческое упрямство, которое заставляло его выходить к зрителю даже тогда, когда тело просило оставить всё к чёрту.

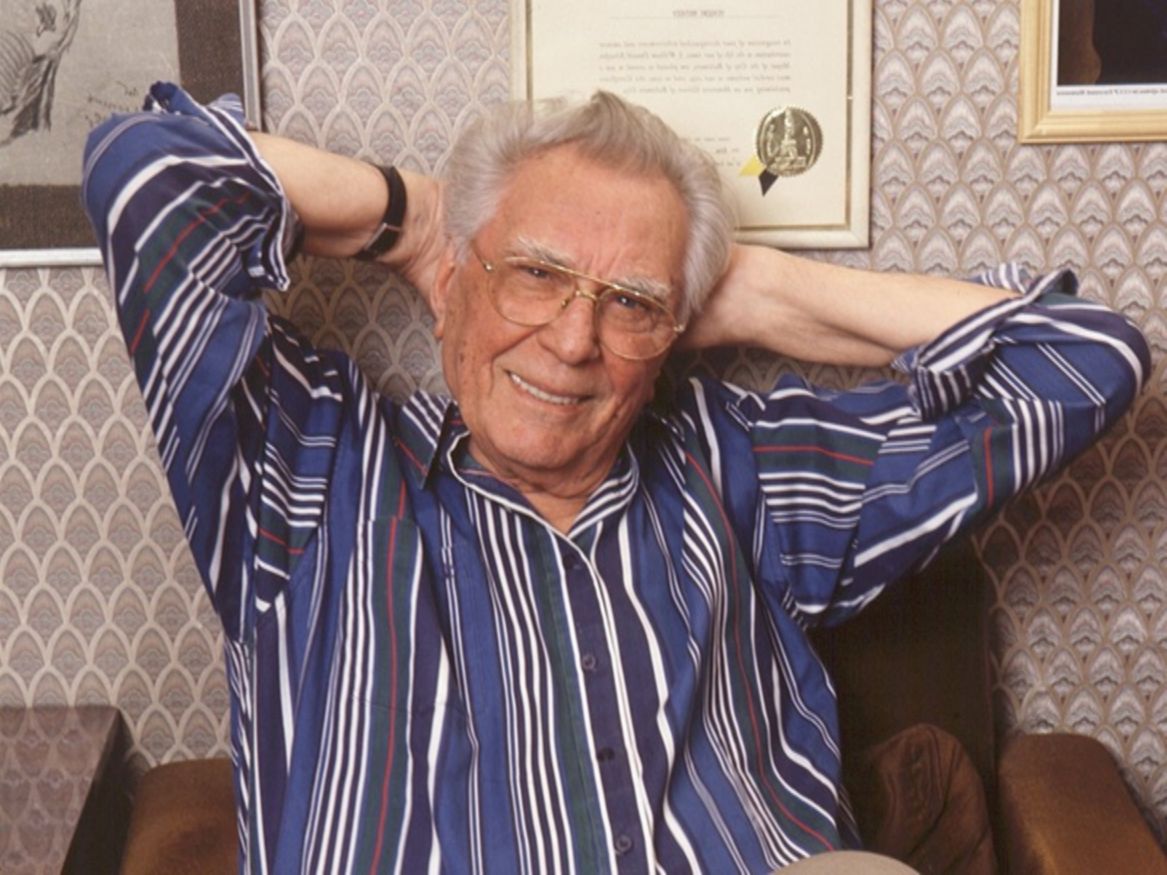

Сегодня его вспоминают по-разному. Кому-то в памяти сразу всплывает суровый взгляд из «Любить по-русски». Кто-то говорит о нем как о человеке, который не боялся открытой эмоции — той самой, неподдельной, без актерских жестов. Но чаще всего его называют простым словом: живой. И в этом, пожалуй, главное различие между ним и многими героями его эпохи.

Матвеев никогда не прятался за фасадом «идеального артиста». Он мог ошибаться в людях, в выборе, в любви. Мог терять самообладание, резко реагировать на несправедливость, увлекаться так, будто перед ним не жизнь, а сцена большого театра. Но каждый раз возвращался именно туда, где чувствовал себя подлинным — к семье, к работе, к роли.

И, может быть, именно поэтому его судьба так цепляет: она не гладкая, не выверенная до миллиметра, а настоящая, с острыми углами. С той самой честностью, что редко встречается в биографиях, где тщательно боятся лишних подробностей.

Лидия пережила его. Та самая женщина, которая терпела, ждала, спасала. Та, которой в газетах уделяли меньше внимания, чем его романам. Но именно благодаря ей в доме Матвеева всегда было место для тепла, даже тогда, когда за окнами свистели слухи и болели старые травмы. Он умер любимым — и это не фигура речи.

Его путь — не миф о безупречном герое, а история человека, который умел подниматься даже там, где другие уже не пытались. Он не был святым, но и не пытался казаться им. И, возможно, именно такой — способный на слабость, но не способный на предательство себя — он и остался в культурной памяти.

Матвеев принадлежал к той редкой породе артистов, которые не растворяются после уходов. Они продолжают жить в ролях, в устных историях, в смешных эпизодах, передаваемых из уст в уста. Он прожил свою жизнь громко, честно, без покровов. В ней всё было — любовь, ошибки, успех, падения, взлёты.

И то, что остаётся после него, — это не легенда. Это ощущение человека, который никогда не боялся проживать каждый день всерьёз.