Знаете, иногда мне кажется, что история Екатерины Градовой — это сценарий, который вряд ли взяли бы в производство: слишком много странных поворотов, слишком нереалистично для простого зрителя. Но жизнь, как мы знаем, нередко пишет такие истории — за которыми сначала смеются, а потом долго молчат.

Я представляю этот разговор — телефон трещит старым дисковым рычанием, а на том конце провода дрожит голос Марии Владимировны, матери Миронова:

— Он же сгинет без тебя!..

А Катя молчит. Она ведь знает: ее Андрей давно «сгинул». И не во мраке бытовых неурядиц, а в чем-то куда более страшном — в суете гастролей, бесконечных романов и попытках прожить свою гениальность на полную, даже в ущерб дому.

Но чтобы понять эту сцену — и понять Катю — надо вернуться туда, где все начиналось.

Катя родилась в октябре 1946 года, в интеллигентной московской квартире с правильным паркетом, шкафами с книгами и строгим взглядом отца — Георгия Александровича Градова. Человек этот был не просто архитектором, он строил города. На войне командовал саперами, в мирное время — проектировал учебные заведения по всей стране.

В этой семье детство было расписано по минутам, почти как генеральный план города: немецкий язык в 4 года, английский — с 7, утренние занятия на фортепиано, а по выходным — уроки рисования.

Отец требовал дисциплины и выправки, мать — актриса Театра Гоголя — показывала другую жизнь, где свет настольной лампы согревал вязание и вышивание, а по ночам в квартире горели два огонька — один белый, рабочий, другой желтый, домашний. И вот между ними росла маленькая Катя — послушная, аккуратная, но совсем не мечтающая о театре.

Да, в театр она попала не по велению сердца — скорее, по странной кривизне дорожек судьбы. Мама таскала девочку за кулисы, но Катя тогда не влюбилась в сцену, наоборот: увидев, как мать возвращается домой измученной, дрожащей от нервного напряжения после спектакля, она спросила:

— Мам, зачем ты так мучаешься?

И мать ответила просто и уставшей улыбкой:

— Это не мука, Катенька. Это — другая сторона любви.

Катя выбрала путь куда более ровный — Институт иностранных языков. Но, как это часто бывает, ровные дороги наскучивают быстро. Через год она поняла: настоящая жизнь — там, на сцене, где страсть и страх, свет и тьма, овации и пустота. И вопреки детским воспоминаниям — да, именно вопреки — пошла в Школу-студию МХАТ.

И тут судьба опять сделала свой странный крюк. Едва студентка, она уже играла на сцене Театра Маяковского в роли Негиной. А за кулисами ходили шепотки: Катя якобы не просто перспективная актриса, а «особая подопечная» самого Максима Штрауха — большого человека с большой биографией, главного Ленина советского кино.

68-летний мэтр театра и кино и 22-летняя тихая студентка — да это же сюжет, который современная пресса с радостью превратила бы в кликбейт.

И да, они жили вместе — как бы «ничего такого», но все понимали, что это странно. О чем они говорили по вечерам? Чем занимали эти долгие вечера в его старой квартире, где за каждой дверью стояли воспоминания о покойной жене Штрауха? У нее, молодой, хрупкой, была в руках власть: напоминать старику о таблетках, разделить с ним одиночество и в то же время знать, что однажды уйдет.

И она ушла. Не скандально, без объяснений в прессе — просто приняла приглашение из Театра Сатиры и с первого дня стала для Штрауха той, кто предал.

Старик до конца жизни метался в пустой квартире, перебирал её оставшиеся вещи, а когда узнал, что Катя собирается замуж за Миронова, даже пытался вмешаться — писал письма, звонил, а в день свадьбы прислал ей букет белых роз, как дарил своей покойной жене…

Вот такая «странная связь», которую не поймешь простыми словами. И последнее письмо Штрауха — оно было именно для нее. Только вот о чём он там написал — об этом знает только Екатерина. И больше никто.

«Синие чулки и белые розы»

Когда Катя пришла в Театр Сатиры, она сразу попала в «аквариум» — все смотрели, никто не принимал. Для своих новых коллег она была не более чем белой вороной. Тихая, аккуратная, слишком воспитанная — прямо гимназистка среди ярких, раскованных, иногда даже вульгарных актрис.

За глаза её называли «синим чулком», посмеивались над её реакцией: Катя действительно краснела от непристойных шуток, но что-то в ней мешало этим шуткам прилипнуть.

Она просто делала свою работу — приходила, играла, уходила. И чем больше её провоцировали, тем яснее становилось: эта девушка с тонкой внешностью, с её скромным взглядом, обладает поразительной внутренней силой. Её ровное молчание раздражало коллег, но одновременно притягивало к ней внимание самых проницательных.

Так и главный режиссёр театра Валентин Плучек в ней что-то разглядел — да не просто разглядел, а доверил главную роль в «Маленьких комедиях большого дома», репризе «Московская серенада». Выбор был странный: кто-то даже посмеивался — дескать, как эта тихая Катя сыграет любовь с такой страстью?

Но случалось чудо: стоило погаснуть свету и зажечься софитам — и её сцена преображалась. Театральные старожилы до сих пор вспоминают, что никто, ни киноплёнка, ни фотоаппараты, не могли передать ту особую магию, которой она владела вживую. Её женственность проявлялась не в кринолинах и декольте, а в повороте головы, лёгком жесте, в интонации.

Она не была звездой экрана — но на сцене становилась гениальной.

И вот тогда в её жизнь вошёл человек, который сам был звездой — Андрей Миронов. Тот самый кумир миллионов, любимец женщин, человек, который привык, что в его присутствии должны не просто выпрямляться спины, а замирать сердца.

Но Екатерина… она вела себя с ним так, как будто не знала, кто он. Может быть, поэтому он и потерял к ней голову. С первого дня знакомства Андрей вломился на «Мосфильм» с охапкой сирени и банкой клубники в сахаре — и охранникам пришлось пропустить его только после того, как он крикнул:

— Я жених Кати!

Вот этот жест — характерный для Миронова: всё в нём было театрально, всё было немножко «для зрителя». А Градова была совсем другой — и этим, вероятно, и подкупала. Не играла кокетство, не давала повода для флирта — просто была собой. Той, перед которой Миронов чувствовал себя парнем с дачи, который только что сорвал сирень у мамы и притащил банку клубники в сахаре.

Мария Миронова, его знаменитая мать, удивила всех: она сразу приняла Екатерину. Может, потому, что почувствовала — эта девушка умеет хранить то, чего её сын не умеет: спокойствие, надёжность. Через неделю подали заявление, вскоре родилась дочь — Маша.

И тут наступила та самая трагедия, которая, как правило, разрушает «красивые истории». Миронов хотел, чтобы Катя ушла со сцены, осталась дома. Его мечта была наивной: он — знаменитый актёр возвращается с гастролей, а дома — жена у плиты и детский смех. Но Екатерина продолжала играть. И его самолюбие это разъедало изнутри.

Каждый её выход на сцену он воспринимал как предательство, каждый букет поклонника — как оскорбление. И если раньше она молчала и терпела, то в какой-то момент просто собрала вещи и ушла. Без истерик, без публичных разборок. Тихо.

— Он же сгинет без тебя! — рыдала в телефон Мария Владимировна.

А Катя уже знала: он давно «сгинул». И виной тому не она, а его собственные демоны.

После развода Миронов пытался вернуть её по-своему — принёс табличку из ресторана «Просьба место не занимать», повесил её на стену в их бывшей квартире и сказал:

— Здесь с тобой никто не будет жить.

И он был прав. Никто там больше и не жил. Но не потому, что Катя ждала — просто это пространство оставалось для неё пустым, так же, как и часть её жизни, связанная с Андреем.

«Не играла роли — проживала судьбы»

Когда Екатерина ушла от Миронова, она не стала устраивать громких заявлений, не жаловалась на него в интервью. Жила как-то почти незаметно — и это было её главное умение: быть незаметной и оставаться при этом неординарной.

После развода многие думали, что она вот-вот исчезнет из профессии. Ну как это обычно бывает: великая жена великого актёра — и всё, в титрах больше не появляется. Но Екатерина сыграла по-своему: она не исчезла, она вернулась в кино — и как.

Эту «вторую волну» принесла ей роль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Помните её Волокушину? Да, это был почти шок — после мягкой, почти ангельской радистки Кэт вдруг — женщина дерзкая, злая, с хищным прищуром и острыми репликами. Но эта злость была странной — в её холодных глазах всё равно читалась какая-то почти болезненная уязвимость.

В этом и был её секрет: она никогда не играла «типажи», она играла живых женщин. Настоящих. Таких, в которых за фасадом слабости прятался крепкий, почти стальной стержень. В каждой роли — настоящая жизнь. И это не фигура речи.

Её Бэрил в «Собаке Баскервилей» — ещё один пример. Там всё казалось построено на холодной аристократичности, на внешней чопорности… но зритель всё равно понимал: перед ним не картонная английская леди, а женщина, у которой под тонкой кожей живут настоящие страхи, обиды и переживания.

Может быть, она так играла потому, что сама жила именно так: снаружи — хрупкость и тонкий вкус, внутри — несгибаемая воля и абсолютная честность перед собой. Даже тогда, когда судьба предлагала ей роли, которые она не выбирала.

И да, эта честность в конце концов привела её к решению, от которого многие бы дрогнули: уйти из профессии на пике, когда двери театра и киностудий всё ещё были открыты, когда роли предлагали, когда её обожали зрители.

Но она ушла. И ушла не просто в отпуск или «на передышку» — а в совершенно другую жизнь. Лето 1987 года стало для неё точкой невозврата. Смерть Андрея Миронова потрясла её так сильно, что театр больше не мог быть просто работой — он стал болезненным воспоминанием.

Она уехала в глубинку, во Владимирскую область, в обычный деревенский дом. Взамен софитов — резные ставни, вместо режиссёров — соседские старушки, которым она носила лекарства, продукты, тепло. Официальных объяснений не было. Просто перестала приходить в театр. Просто перестала быть «Градовой-актрисой» и стала «Катей-человеком».

И ведь она не ушла в тень в прямом смысле: она продолжала действовать. Открыла благотворительный фонд, ездила по детским домам, находила деньги для нуждающихся, учила детей в местной школе — но не по учебникам, а по сердцу, по притчам, по личному опыту.

Вот это был её настоящий театр.

«Новая роль — и больше ни одного дубля»

В Оптиной пустыни, среди паломников, на службе, где запах ладана перемешивается с запахом старых книг, Катя встретила человека, с которым у неё не должно было быть ничего общего.

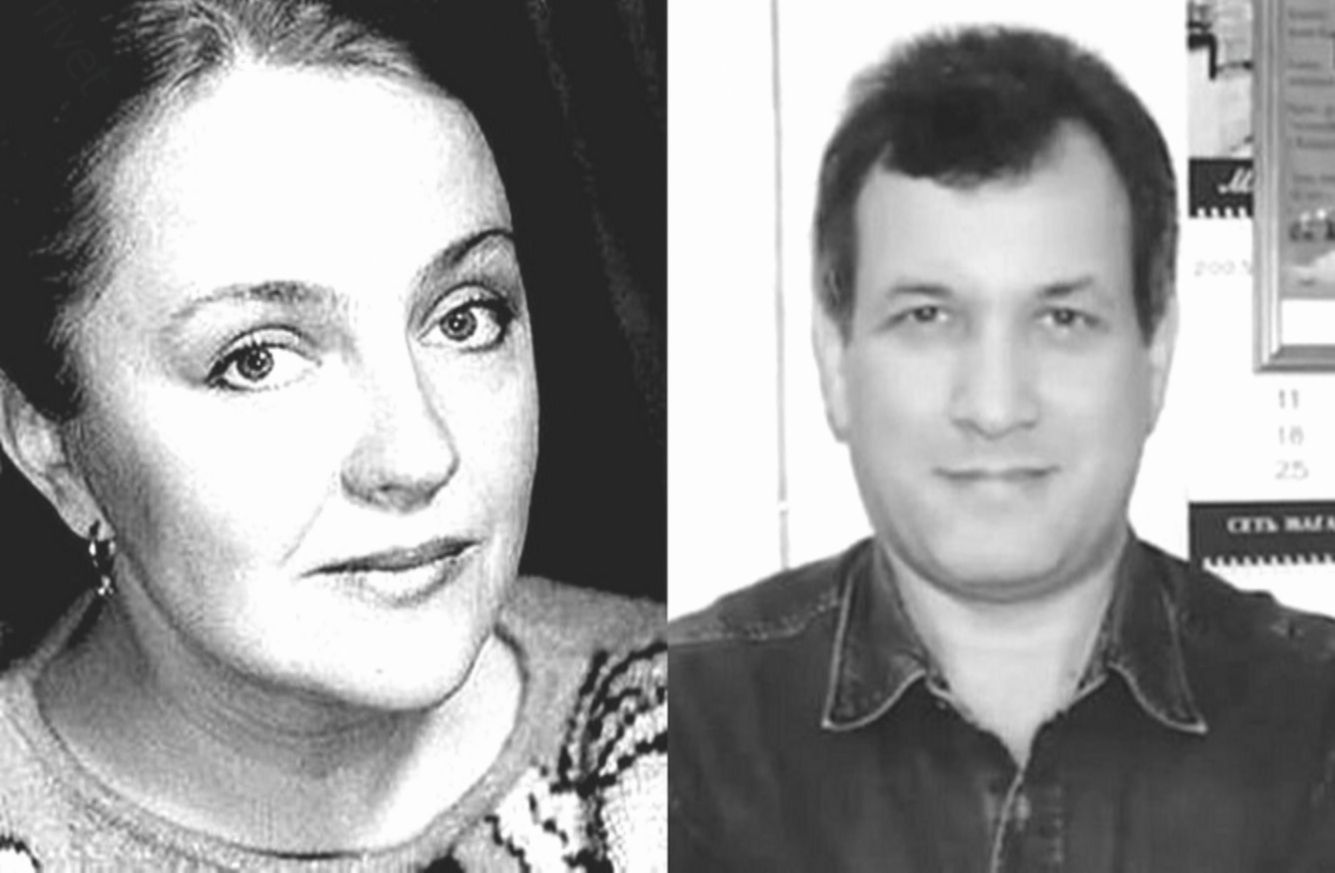

Игорь Тимофеев — физик-ядерщик, младше её на пятнадцать лет, с другим багажом, другим ритмом, другими привычками. Но, как это часто бывает в настоящей жизни, всё оказалось просто: они просто поняли друг друга.

Без пышных свадеб, без белых платьев и поздравительных телеграмм. Икона в углу дома, двое свидетелей — и всё. Тихая свадьба в 1991 году и двадцать лет настоящей семьи. Не идеальной, нет — они взяли из детдома трудного мальчишку, Лёшу, который не раз хлопал дверью, убегал, возвращался, ссорился и мирился.

И каждый раз Екатерина — уже совсем другая Екатерина — принимала его назад. Без обид, без упрёков, просто как мать.

Это была её последняя роль. Но в этой роли не было дублей, не было аплодисментов, не было сценических партнёров — только настоящая, сложная, подчас болезненная жизнь.

Игорь стал для неё тем, кем не смог быть Миронов. Без сцен, без ревности, без упрёков — с простотой, о которой Екатерина могла только мечтать в своё звёздное время.

А потом случился трогательный эпизод: её внук, Андрей, сообщил бабушке, что поступает в театральный. Катя лишь тяжело вздохнула. Отговаривать не стала — она всё понимала. Наверное, понимала даже больше, чем сам внук.

Лёша, приёмный сын, выбрал другой путь: стал шеф-поваром в одном из столичных ресторанов. И это был настоящий символ: девочка из строгой интеллигентной семьи, выросшая между немецким и английским языком, закончившая МХАТ и сыгравшая радистку Кэт, оставила после себя простую, но честную историю — в том числе и через этого мальчика, который однажды перестал убегать.

А потом — финал.

Февраль 2021 года. Екатерина Георгиевна попала в больницу с высоким давлением и слабостью. Инсульт. В 74 года она тихо ушла. Без шумных прощаний, без телешоу о её судьбе.

И вот тут — самое интересное. Её уход оказался неожиданным ударом не для тех, кто читал её фамилию на афишах, а для тех, кто жил рядом. Для тех стариков в деревне, для тех детей, которых она учила «Живому слову», для тех, кому она заворачивала лекарства в бумажки и аккуратно подписывала имена.

Её дом, уже после смерти, оказался полон этих простых, но таких красноречивых следов её жизни: детские книги с закладками, свёртки для соседей, домашние консервы для бабушек, лекарства для тех, кто боялся идти в аптеку.

Вот так — без громких монологов, без финальных оваций — завершилась эта жизнь.

Жизнь женщины с редкой внутренней собранностью и особой, почти неприметной красотой. Красотой, которую камера не всегда умела поймать, но которую чувствовали те, кто видел её на сцене — и те, кто жил рядом с ней в деревне.

История Екатерины Градовой — это не история триумфов и скандалов. Это история человека, который знал, когда уйти — и как прожить заново. И главное — она оставалась настоящей даже там, где другие бы сыграли.