Его появление на свет родители называли чудом — не фигурально, а буквально. Сорокалетние, уже отчаявшиеся стать матерью и отцом, вдруг получили сына, к которому потом не знали, как подступиться. Геннадий был избалован до капризов, окружён вниманием и разрешениями. А потом — взрыв. Подростковая Москва пятидесятых, коммуналка на улице Горького, двор, где пахло махоркой, бензином и ранним хулиганством. Он шатался с уличными компаниями, возвращался домой разбитым, но с упрямым блеском в глазах.

Его отец, уставший от бесконечных «воспитательных разговоров», решился на отчаянный шаг — выдернул сына из московской вольницы и отправил в Калининград. Шестнадцать лет. Один. Без поддержки, без друзей. Только чемодан, койка в съёмной комнате и тумбочка с пыльными книгами.

Однажды он достал томик, обложка которого ничего ему не говорила: «Записки из мёртвого дома». Автор — какой-то Достоевский. Геннадий Михайлович потом признавался: «Я открыл книгу и будто попал в другой мир. Закрыл — и понял, что прежнего меня больше нет».

Всё хулиганство будто растворилось. В голове — не улица и драки, а мир людей, которые ошибаются, каются, ищут смысл. Он начал читать запоем, не спать ночами, потом — сцена, школьная самодеятельность, выправленные оценки. Когда вернулся в Москву, то уже не был тем парнем из коммуналки. Это был человек, который выбрал осознанность вместо инстинкта. И театр вместо двора.

Он поступил в Школу-студию МХАТ — в ту самую, где в коридорах пахло пылью кулис, старым деревом и табаком. Учился рядом с Высоцким и Епифанцевым — людьми, которым суждено было стать голосами эпохи. В 1960-м получил диплом, остался в аспирантуре, преподавал актёрское мастерство, а вечерами репетировал. Тогда уже чувствовалось: Ялович — не из тех, кто просто «служит» театру. Он хотел строить его заново.

Человек, который строил театры

Театр — странная штука. Он любит дерзких, но редко прощает тех, кто идёт против системы.

Геннадий Ялович был именно таким — упрямым, беспокойным, не умеющим «служить по расписанию». После МХАТа он попробовал себя в «Современнике», но быстро понял: играть — мало. Сцена звала не как место, где стоишь в свете рампы, а как поле битвы, где всё решаешь сам.

Он хотел ставить, придумывать, лепить спектакли как живые организмы. И, конечно, сразу — с размахом.

В 1964 году с друзьями, в числе которых был и Владимир Высоцкий, Ялович создал «Экспериментальный Театр-студию молодых артистов».

Название звучало вызывающе.

Экспериментальный — значит, свободный. А свобода в те годы стоила дорого.

Премьера — «Белая болезнь». Сцена — арендованный зал офицерского клуба на Лубянке. Вечерами — спектакли, ночами — репетиции. Молодые актёры спали на подмостках, клеили декорации собственными руками, а зрители стояли в проходах.

Энергия кипела.

Пока однажды не позвали «поговорить» в райком.

После чего театр закрыли — быстро, без объяснений. Просто потому что слишком шумно, слишком независимо, слишком живо.

Так начался нескончаемый марафон: открывать, строить, оживлять — и терять.

Каждый новый театр был как личная территория свободы, и каждый раз приходил чиновник с бумажкой и печатью, чтобы эту свободу отобрать.

Ялович сжимал зубы и начинал сначала.

У него был характер инженера духа. Он мог собрать вокруг себя студентов, артистов, просто людей, влюблённых в сцену, и за неделю превратить их в коллектив. Он был требователен до боли, но никто не обижался: в этом требовании чувствовалось уважение.

Его спектакли запрещали, но о них шептались — как о контрабандных пластинках. Говорили, что Ялович делает не театр, а исповедь.

Он ставил не для славы, а для правды.

И за эту правду платил сердцем — буквально.

Первый инфаркт пришёл после закрытия очередного театра. Потом ещё один. Потом — клиническая смерть. А дальше — череда возвращений, как будто кто-то сверху давал ему отсрочку, чтобы он доделал начатое.

Кино, где он не был главным — но стал незабываемым

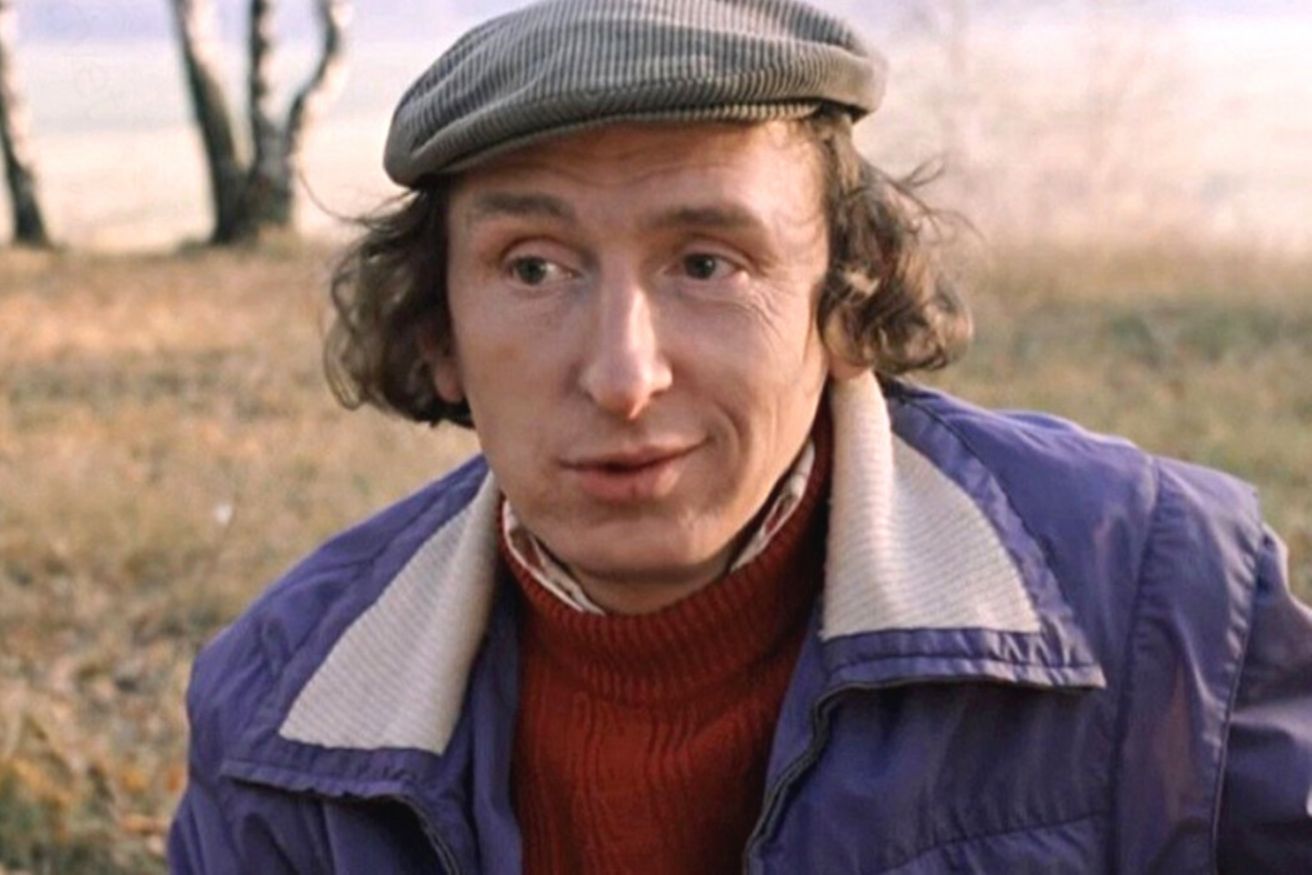

Кино никогда не было его стихией. Он шёл туда без азарта, почти нехотя — как человек, который соглашается на компромисс, зная, что его место всё-таки в театре. Но экран, как это часто бывает, запомнил его именно таким — второстепенным, но живым.

Почти пятьдесят фильмов. Комедии, эпизоды, редкие роли второго плана. Он входил в кадр, говорил пару фраз — и сцена оживала, будто кто-то повернул выключатель. У него была особая фактура — не внешняя, а внутренняя. Ничего нарочитого: мягкий юмор, лёгкая ирония, чуть усталые глаза человека, который многое понял и не делает из этого трагедии.

Зритель не всегда знал его фамилию, но помнил лицо.

А потом грянуло то самое кино — «Москва слезам не верит».

Его персонаж, доктор наук Дима, с той знаменитой речью о Гоше, стал частью национальной памяти.

«Редкий случай, — шутили тогда коллеги, — когда герой фильма говорит о другом, а запоминается сам».

Ирония судьбы: единственная главная роль в его фильмографии — аспирант Антон из «Месяца мая» — прошла почти незаметно. А второстепенные — остались в истории.

Он не стал кумиром телеэкранов, но получил то, чего не было у многих звёзд: уважение без фанфара.

Сам он к кино относился спокойно, даже с лёгким скепсисом:

— Я люблю театр. Там, если ошибся — живёшь с этой ошибкой до конца сцены. В кино всё можно переснять. А я не люблю переснимать жизнь.

Эта фраза о нём всё говорит.

Учитель, который выживал на обломках сцен

Он часто повторял студентам: «Театр — это не профессия. Это форма дыхания. Если перестаёшь дышать — умираешь».

Он говорил это не пафосно, а как человек, который знал цену собственному воздуху.

Когда театры, созданные им, закрывали один за другим, он возвращался к преподаванию. Сначала — чтобы просто выжить. Потом — чтобы продолжать, хоть как-то. Студенты обожали его: за честность, за безжалостность, за редкое умение видеть в каждом не заготовку, а человека. Он мог оборвать реплику на середине и тихо сказать:

— Не верю.

И в этой фразе не было укора — только просьба быть живым.

Он работал в театрах имени Пушкина, в МХТ, в «Ленкоме», ставил спектакли для студентов и любителей, вытащил на сцену десятки будущих актёров, чьи имена потом загремят по всей стране. Сам при этом оставался в тени, как режиссёр без сцены — человек, который создаёт пространство, но не принадлежит ему.

В 1989 году Ялович основал «Альбом» — уже четвёртый театр, построенный им почти с нуля.

Тот, кто видел его тогда, вспоминал: худой, измученный, но с горящими глазами, он мог сутками не выходить из репетиционного зала.

Два года свободы.

Потом снова — печать, подписи, приказ о ликвидации.

После этого — больница, инфаркт. Врачи говорили, что он просто не выдержал.

Сам Ялович отвечал:

«Ты бы лучше спросил, что меня довело до этих смертей. Думаешь, сердце рвётся просто так?»

Он пережил четырнадцать клинических смертей. Четырнадцать.

И каждый раз возвращался — будто упрямо доказывая, что жить можно даже без права на покой.

В больничной палате он начал писать стихи. Без претензий, тихо, как будто для себя:

«И Богом данным указаньем,

я поворачиваю вспять.

И, может быть, как наказанье,

я начинаю жизнь опять…»

Стихи не спасали, но помогали дышать. Он говорил, что устал не от жизни, а от того, что его всё время приходится отвоёвывать.

Любовь, которая держала его на плаву»

Он никогда не был одиночкой, хотя одиночество часто жило рядом.

Первую любовь звали Марина Добровольская — однокурсница, соратница, союзник. Она была беременна, когда он ночами готовил режиссёрскую экспликацию, а она, несмотря на токсикоз и усталость, сидела рядом, помогала, переписывала текст, спорила, поправляла.

Они шли рядом — не из сентиментальности, а из общего упрямства.

После развода не разбежались, не обозлились, не вычеркнули друг друга. Остались близкими, как будто когда-то дали обет быть семьёй не на бумаге, а в сердце.

От этого брака родился сын — Андрей.

Для Яловича это был якорь. Не «сын актёра», а человек, ради которого стоило снова подниматься после каждого удара судьбы.

Вторая жена — Светлана, редактор на телевидении.

Он называл её Лануля — нежно, по-домашнему. Она понимала его с полуслова, умела выдерживать его тишину, не требуя объяснений. Когда он возвращался после репетиций — усталый, раздражённый, разбитый, — она не спрашивала, как прошёл день. Просто ставила чай и уходила в другую комнату.

Её любовь была без слов, без сцен, но с силой, которой ему так не хватало в искусстве.

Дом Яловича всегда был наполнен учениками. Молодые актёры приходили к нему — не за техникой, а за духом. И Светлана всех принимала, кормила, утешала, шутила. После смерти мужа она повторяла: «Он всех вас любил, думал о каждом». И никто не сомневался, что это правда.

С 1992 года Ялович руководил театром «Товарищество артистов МХАТ» — почти десять лет. Работал до конца, даже когда силы едва хватало.

Он больше не строил новых театров — понимал, что сердце не выдержит. Но продолжал создавать спектакли и людей, которые могли нести его идею дальше.

6 марта 2002 года сердце всё-таки не выдержало.

Ему было всего шестьдесят четыре.

Не старик. Не легенда. Просто человек, который прожил жизнь, как спектакль без антракта.

Тихо, честно, без громких оваций.

Он не успел реализовать всё, что задумал.

Но успел главное — передать другим ту самую внутреннюю искру, с которой когда-то шестнадцатилетний мальчишка открыл книгу Достоевского и впервые понял, что человек может меняться.

Он не стал героем учебников и не вошёл в пантеон звёзд, но остался в памяти — как голос тихого сопротивления, человек, который жил не ради сцены, а ради смысла.

Что вы думаете: почему судьба таких людей — всегда на грани между вдохновением и разрушением?