Он входил в кадр — и экран будто расправлял плечи. В театре появление Юрия Демича ощущалось физически: зрительный зал собирался, замирал, как перед грозой. В нём было то редкое сочетание внутренней силы и какой-то бесстыдной открытости, от которой зрители — особенно женщины — теряли самообладание.

В Советском Союзе, где актёрская сдержанность считалась добродетелью, он был слишком живым, слишком красивым, слишком настоящим. И, может быть, именно поэтому не дожил до возраста легенд.

Магадан — не то место, где рождаются театральные звёзды. Там, за колючими сопками, в 1948 году родился мальчик, которому судьба сразу подбросила сценарий, достойный экранизации. Его отец, актёр Александр Демич, оказался в ссылке — и после освобождения остался в Магадане, не вернувшись в Москву, хотя мог. В семье не говорили громко о прошлом, но тишина в доме звучала громче любого рассказа.

Юрий вырос за кулисами местного театра — среди пыльных декораций, старых костюмов, запаха грима и нервного шёпота перед выходом на сцену. Этот запах, кажется, въелся в него навсегда.

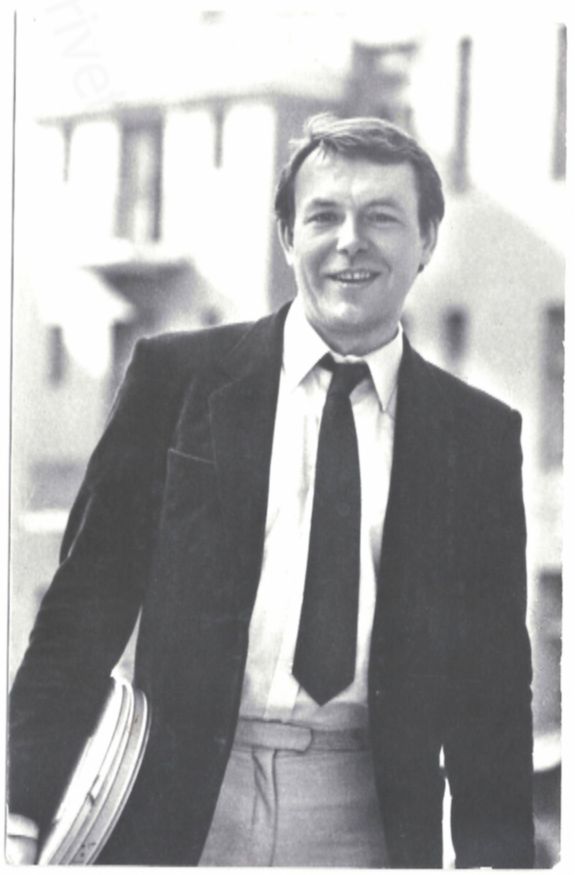

Он начинал в Куйбышеве, учился в ГИТИСе, играл в местной драме. Там, на сцене, впервые примерил на себя корону Гамлета — и не снял её даже тогда, когда занавес опускался. Его Гамлет оказался не книжным, не театральным — он будто говорил со зрителями напрямую, без декламации.

Когда труппа поехала на гастроли в Ленинград, Демича заметил Георгий Товстоногов — человек, чьё мнение в советском театре стоило дороже наград. Он подошёл за кулисы, посмотрел на молодого актёра и сказал: «В БДТ такие нужны». С этого началась вертикаль взлёта.

В БДТ он пришёл как человек, которому ничего не должны. Но через несколько лет стал тем, без кого не начинался ни один аншлаг. Его спектакли шли под девизом: «Если играет Демич — билетов нет». Госпремия СССР, роли, аплодисменты, толпы у служебного входа — всё это случилось быстро, как лавина, и, как любая лавина, не оставило ему времени осмотреться.

На экране он был другой — молчаливый, собранный, с внутренним надломом. В фильмах «Там, за горизонтом», «Первые радости», «Семьдесят два градуса ниже нуля» его герои были не «герои труда» и не «романтики из календаря». Они были людьми, уставшими от правильности. У Демича получалось играть не по идеологическим лекалам — он вносил в советское кино живое дыхание, как будто снимался не по сценарию, а по собственному сердцу.

Но чем сильнее вспыхивал свет рампы, тем гуще становилась тень за ней.

Слишком красив, слишком талантлив, слишком свободен для эпохи, где свободу дозировали. Вокруг Демича всегда было электричество — его чувствовали и мужчины, и женщины. Первые — ревновали, вторые — сходили с ума. В театре знали: если Юрий выходит на сцену, зал перестаёт дышать. Даже Басилашвили и Лавров не вызывали такого обожания публики. Он был другим — не бронзовым, не выточенным временем, а живым, как будто ещё не остыл после роли.

Женщины влюблялись в его взгляд — проницательный, с долей опасности. Мужчины — в ту внутреннюю свободу, о которой мечтали, но не решались. Он жил, будто на скорость. Репетиции, съёмки, гастроли, застолья — день и ночь без разделительной линии. Первый брак с актрисой Ириной Дмитриевой дал ему сына, Александра, но не дал покоя. Рядом с ним нельзя было просто жить — можно было только гореть. Ирина устала, а он, как это часто бывает с людьми, привыкшими к аплодисментам, не заметил, как потерял семью.

Потом была Нелли Пшённая — красавица московской сцены, замужем за его другом, актёром Алексеем Шейниным. История, достойная пьесы: женщина, которой дали три дня на раздумья, и которая не сомневалась ни минуты.

Она выбрала Демича, и мир вокруг будто на мгновение остановился. Это был короткий роман — страстный, громкий, как буря в зрительном зале. Но буря не умеет быть постоянной. Нелли не вернулась к мужу, но и с Юрием не осталась. Он шёл дальше, не успевая оплакивать.

У него было странное качество — всё время спешить. Будто кто-то внутри подгонял его, как режиссёр с секундомером. Он не знал меры ни в работе, ни в любви, ни в вине. Сцена требовала концентрации, а жизнь — отпустить. Где-то на стыке этих двух миров он и начал теряться.

Пить он начал не потому, что хотел. Скорее — потому что не умел останавливаться. В театральной среде говорили: «Юра опять за столом», но никто не спешил его осуждать. За талант ему прощалось то, что другим бы не простили.

Он входил в кабинет Товстоногова без стука — и это был не вызов, а уверенность в собственном праве. Он требовал лучшие роли, спорил, иногда срывался. У Товстоногова терпение было стальное, но и оно однажды лопнуло.

Однажды Демич вышел на сцену и не смог произнести ни слова. Грим, костюм, зал — всё на месте. Не было только голоса. Врачи позже сказали: спазм сосудов. Товстоногов не поверил. В его глазах это было пьянство, в глазах Демича — предательство. Разрыв был болезненным и окончательным. Человек, которого театр сделал великим, вычеркнул его из своей жизни.

В Москве Демича приняли в Театр Ермоловой — символично, ведь там когда-то играл его отец. Но судьба словно замкнулась в кольцо. Он вернулся туда, откуда всё началось, только уже не как восходящая звезда, а как человек, потерявший воздух.

Когда мир рушится, не всегда слышно звук падения. Иногда человек просто начинает говорить тише, дышать реже, меньше спорить. Так происходило и с Юрием Демичем. После увольнения из БДТ он словно потерял свой масштаб — тот, что делает человека видимым даже из последнего ряда.

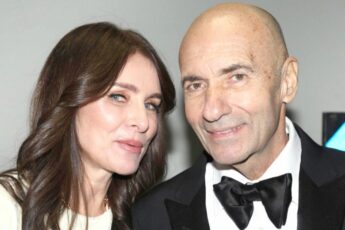

В Театре Ермоловой роли ему давали мелкие, проходные, будто боялись напоминания, что когда-то он был больше сцены. Но рядом появилась женщина, которая не хотела ничего доказывать — Татьяна Люкшинова. Актриса, тихая, терпеливая, почти незаметная. Она не ловила вспышки прожекторов, она просто стояла рядом.

Говорят, любовь не лечит, но делает боль осмысленной. С Татьяной он впервые попробовал жить по-человечески — без антрактов и оваций. Она научила его завтракам без вина, прогулкам без оглядки, тишине без страха. Он пытался остановиться — не ради карьеры, ради неё. И на какое-то время у него получалось.

Он стал снова сниматься, проводить творческие вечера, шутить. В фильме «Человек из чёрной «Волги»» ему досталась главная роль — как будто судьба дала шанс вернуться. В кадре он снова был живой, настоящий, с тем же проницательным взглядом, только глубже, чем раньше. Но за кадром время уже заканчивалось.

Весной 1990-го он почувствовал себя плохо. Никто не испугался сразу — сердце у актёров всегда «не к месту». Скорую ждали сорок минут. Сорок минут для человека, который прожил жизнь на скорости света. Его не стало в 42. Странный возраст — когда уже знаешь, как всё устроено, но ещё веришь, что можно начать сначала.

Он умер не от алкоголя и не от бездарности врачей. Он умер от усталости быть Юрием Демичем. От невозможности остановиться. От того, что каждый день проживал как премьеру, а премьеры не бывают бесконечными.

Сегодня его редко вспоминают. Молодые актёры называют его «тем самым из старого кино», старшие — «великолепным, но трудным». Но, может быть, именно такие и нужны театру — трудные, несовершенные, живые. Те, кто не играет жизнь, а прожигает её.

Он мог стать легендой, если бы прожил дольше. Но, возможно, именно поэтому стал ею. Не бронзовой, не музейной, а человеческой — с ошибками, страстью, горечью и сиянием.

Юрий Демич — человек, который шёл быстрее собственной тени. А тень, как известно, не любит, когда её оставляют позади.