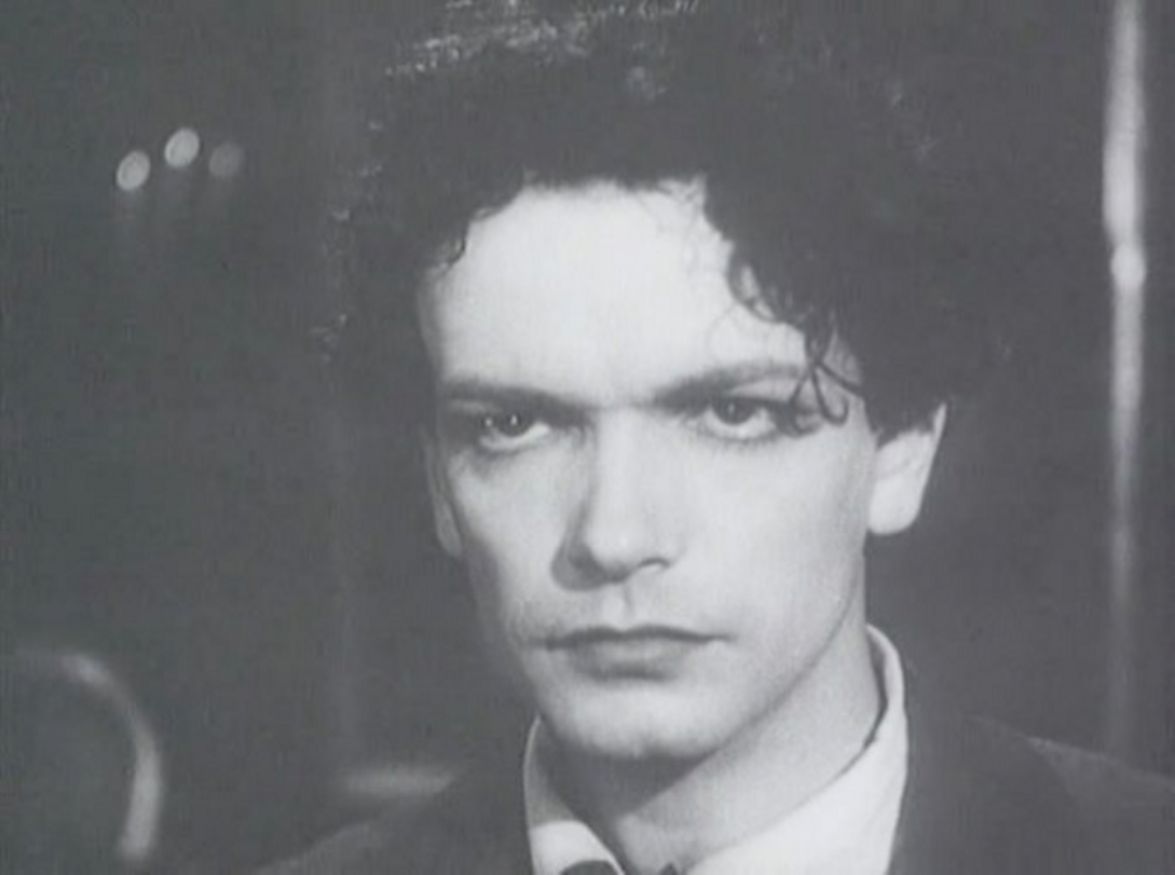

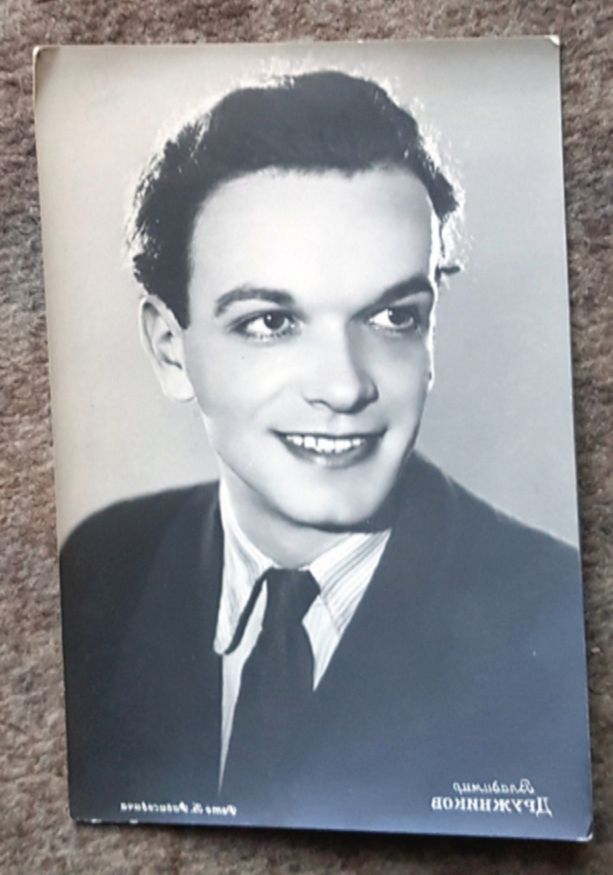

Такой мужчина входил в кадр так, будто вокруг него существовал иной воздух. Чистый, чуть дрожащий, как свет от софитов. Молодой, черноволосый, с открытым взглядом и тем самым советским благородством — редким, не напускным, будто человек просто не умел быть другим. Владимир Дружников. Имя, которое когда-то знала вся страна, а потом почти забыла.

Время было голодное, фронтовое, но кино — сытое на смыслы. В нём рождались новые герои, и Дружников появился как раз тогда, когда зрителям хотелось верить в чистоту. В нём была та самая правильная мужская порода — без позы, без грубости, но с внутренней силой, которая чувствовалась даже в молчании.

Его герой из фильма «Без вины виноватые» — Незнамов — стал символом победного 45-го: честный, светлый, способный выстоять. Стране нужен был именно такой человек — и она его получила.

Дружников проснулся знаменитым. После первой же роли его лицо печатали на афишах, его узнавали на улицах, приглашали в лучшие киностудии. Он снялся в «Глинке», «Нашем сердце», «Каменном цветке» — и каждую роль проживал, будто играет не персонажа, а саму судьбу. Казалось, у этого человека впереди десятилетия славы. Но судьба в кино редко подчиняется логике.

Я представляю его в те годы: высокий, подтянутый, с аккуратным пробором и тем редким типом скромного обаяния, которое в наше время не встретишь. Он мог быть первым красавцем советского экрана — но не хотел. Не искал славы, не умел торговать собой. И именно это стало его слабостью. В киноиндустрии, где всё решала воля режиссёра и партийное настроение, такая скромность оборачивалась невидимостью.

Через несколько лет после триумфа его перестали звать в главные роли. Потом — и вовсе звать. Театр, концерты, озвучка — всё это было уже не выбором, а спасением. Он зарабатывал, чтобы кормить семью, читал прозу со сцены, ездил по провинциям, где зрители ещё помнили молодого Незнамова и аплодировали ему так, как будто время можно повернуть назад.

И всё же, если искать момент, когда его жизнь свернула, он случился не на съёмочной площадке и не в редакции киностудии. А в сердце.

Тогда, на съёмках «Сказания о земле Сибирской», рядом с ним оказалась юная актриса — Вера Васильева. Для неё это была первая большая работа, для него — привычный съёмочный день. Но что-то в ней задело его — может, искренность, может, её детская вера в него.

Говорили, что Вера буквально светилась рядом с ним, не могла скрыть чувства. А он… он растерялся. Красивый, известный, но до смешного мягкий. Таких мужчин сейчас называют «слишком хорошие». Тогда это звучало иначе: нерешительный, неуверенный, «без стержня». Он не умел играть в любовь — в жизни она смущала его больше, чем камера.

Всё съёмочная группа знала, что Васильева влюблена. Он видел это, понимал — и всё равно держал дистанцию. Может, боялся разрушить что-то чистое. Может, уже тогда слышал в голове голос матери, который станет роковым. Ведь мама всегда знала, как «правильно»: не связывайся с актрисами, они не жёны, а ветреный народ. Мама хотела для него «серьёзную женщину». И сын послушал.

Вернувшись из поездки, он пригласил Веру к себе. Скромная квартира, мама на кухне, тёплый чай. Васильева потом рассказывала, что была поражена: такой человек, а живёт как простой москвич — без показного блеска, без звёздного высокомерия. Но через некоторое время он произнёс фразу, после которой всё оборвалось:

«Верочка, я, может быть, буду с другой».

Она вспоминала эти слова спустя десятилетия — без обиды, с лёгкой грустью. «Он сказал, что я слишком мягкая, что не смогу спасти его от соблазнов, от богемы. Что ему нужна сильная рука, которая удержит». И как ни странно, он оказался прав.

Женщина, которая держала

Он действительно встретил ту «сильную руку», о которой говорил. Её звали Нина Чалова — актриса Минского драматического театра, красивая, решительная, с внутренним хребтом, который сразу чувствовался. Она не боялась перемен, не боялась бросить сцену ради любви и уехать за мужем в Москву. В её характере не было ни сентиментальности, ни лишних слов — только тихая преданность.

Когда они поженились, Дружников всё ещё был звездой, имя которого стояло на афишах. Но времена менялись. В кино приходило новое поколение — другие лица, другие типажи. Появились хмурые герои, нервные, острые, со сложной психологией. А он был из старой школы — слишком правильный, слишком красивый, слишком добрый для новой эпохи. И режиссёры начали смотреть мимо.

Сначала — вторые роли. Потом — эпизоды. Потом — тишина.

Тишина для актёра — худший звук на свете. Она глушит, ломает, заставляет сомневаться в себе. Владимир Васильевич был воспитан в уверенности, что талант — это служение, что работать нужно до конца. Но что делать, если никто не зовёт? Он начинал пить. Не буйно, не демонстративно — тихо, по вечерам, как будто пытаясь растворить в алкоголе остатки прежнего света.

Нина спасала его раз за разом. Лечила, уговаривала, кодировала, таскала по врачам и храмам. Она не упрекала — просто держала рядом, как обещала. Когда он снова вставал на ноги, она улыбалась, будто ничего не было.

Он часто вспоминал слова матери и понимал, как ни странно, что она была права: ему действительно нужна была именно такая женщина. Без лишних слов, без претензий, но с внутренней силой, перед которой гасли любые ссоры. Они прожили вместе всю жизнь — и, кажется, только рядом с ней он чувствовал себя не актёром, а человеком.

С годами Дружников привык к своему забвению. Он перестал ждать звонков, перестал злиться на мир. Нашёл другую сцену — маленькую, но живую. Он стал ездить по стране с творческими вечерами: читал прозу, рассказывал истории, общался с залом, который всё ещё верил в него. Его голос звучал с радио — мягкий, узнаваемый, обволакивающий.

Он стал мастером дубляжа, озвучил более 150 фильмов. Его голосом говорили Лоуренс Оливье, Жан Маре, Рекс Харрисон, Гойко Митич — целая галерея героев, за которыми скрывался один человек, почти забытый в собственном доме.

Это был парадокс: актёр, которого перестали видеть, стал тем, кого все слышали. Его баритон жил в каждом советском телевизоре, и миллионы зрителей даже не догадывались, что за этим голосом стоит тот самый Дружников из «Каменного цветка».

Последний раз он получил главную роль в 1967-м — шпионская драма «Таинственный монах». Картина собрала почти сорок миллионов зрителей, страна восторгалась, но судьба снова сыграла злую шутку: после успеха режиссёры всё равно не звонили.

Слава, казалось, прошла мимо. Но рядом по-прежнему была Нина. Она радовалась каждому эпизоду, каждому дню съёмок, помогала, сопровождала, подбадривала. Дома пахло чаем и старой мебелью, на стенах висели афиши с молодым Дружниковым, и в этой тихой квартире будто застряло время.

Он не роптал. Только иногда, когда в доме стихал шум, брал в руки фотографии — свою и Веры Васильевой — и долго смотрел. Не с тоской, а скорее с благодарностью: за то, что когда-то был юным, нужным, любимым.

С возрастом он научился не жаловаться. Он принимал судьбу, как актёр принимает роль, которую ему дали. Пусть не главная, но своя.

И всё же внутри оставалась щемящая боль — боль того, кто знает: его голос всё ещё нужен, но его лицо уже нет.

Тишина за кулисами

Он пережил всё — славу, падение, забвение. Но самое страшное пришло позже — когда не стало Нины.

Она ушла в 1992 году, тихо, без жалоб, будто просто устала. Болезнь забрала её быстро, и вместе с ней из его жизни исчез воздух. После похорон Владимир Васильевич словно выключился. Перестал отвечать на звонки, перестал выходить из дома, не открывал никому дверь. Люди говорили: «Он сдал». А на самом деле — он просто остался без сцены, на которой всё ещё звучала его жизнь.

Говорят, что мужчина живёт ровно до тех пор, пока есть та, кто его ждёт. Без Нины ему не к кому было возвращаться с гастролей, не с кем пить вечерний чай, не для кого искать силы. Он снялся ещё в одной картине — «Желание любви», сыграл доктора, — но, кажется, уже знал, что это последняя роль.

Камера фиксировала в нём усталость, едва заметную, но настоящую: взгляд, в котором тлел человек, видевший слишком много и слишком мало одновременно.

Соседи вспоминали, что он почти не выходил. Из квартиры доносился тихий шум радио — иногда старые спектакли, иногда музыка. Холодильник был пуст. Обои выцвели. В этой тишине, где когда-то звучал его голос, теперь жило только эхо.

А потом его просто не стало.

Февраль 1994-го. Холодная квартира. Телефон молчит. Дочь Наташа, забеспокоившись, пришла к отцу — и нашла его сидящим в кресле. Слишком спокойно, будто он просто заснул. Ему было семьдесят один. На похороны денег не было — театральная гильдия выделила шестьдесят тысяч рублей. «А что на них можно сделать?» — сказала тогда Тамара Сёмина, его коллега.

Вот и всё. Так закончилась жизнь человека, который озвучил сотни героев, но сам остался без голоса в собственной истории.

И всё же, когда пересматриваешь старые фильмы, видишь в нём не проигравшего. В его движениях — сдержанная сила, в лице — редкое благородство. Дружников был из породы актёров, которые не строили карьеру, а просто жили на экране. В нём не было расчёта — и именно это, возможно, стоило ему славы.

Советский кинематограф пережил многих своих звёзд: кто-то выжил за счёт хитрости, кто-то за счёт скандалов, кто-то просто вовремя понял, как работает система. А он не понял. Или не захотел понимать. Был слишком чист для того времени. Слишком человеческий.

И потому ушёл несломленным — просто забытым.

Сегодня его имя редко вспоминают. Иногда мелькает в титрах, иногда — в старых хрониках. Но если прислушаться, его голос до сих пор живёт. Он звучит в дубляжах, в тех самых фильмах, где его имя никто не называет. Голос, который помнит страна, но не знает, кому он принадлежит.

Так и живёт Владимир Дружников — за кадром. Между словами, между ролями, между тишиной и эхом.

Что вы думаете — можно ли считать человека забытым, если его голос до сих пор звучит?