Она вошла в советское кино, как внезапный свет сквозь плотную пелену серых облаков. Без громких заявлений, без шума и PR, которых тогда и не существовало. Просто появилась — с глазами, в которых было слишком много тишины. Ира Метлицкая. Та самая, у кого взгляд был будто с другого берега, куда зрителю не добраться.

Её называли холодной. Неприступной. Актрисой без улыбки. Но в этом холоде было странное притяжение, неуловимая сила. Когда смотришь старые кадры — «Радости земные», «Палач», «Чёрная вуаль» — возникает ощущение, что она знала больше, чем говорила. Как будто предчувствовала, что времени не хватит.

Метлицкая никогда не строила из себя трагическую героиню. Она просто жила — сдержанно, тихо, без громких интервью. Но за этой сдержанностью пряталось что-то вулканическое. И это видели те немногие, кто стоял рядом.

В детстве её звали грустноглазой. Девочка, которая всё время смотрела в окно, словно ждала кого-то, кто не пришёл. Родители развелись, мать таскала её по съёмным квартирам, и, кажется, именно тогда Ира научилась молчать. Молчать, чтобы не потерять себя. Молчать, потому что каждое новое место — это заново выстроенная защита.

Она могла бы стать физиком — поступила на физфак Минского университета, но ушла через полгода. Не из-за провала, а из-за внутреннего несоответствия. Просто однажды в ней что-то щёлкнуло. После школьной съёмки в «Расписании на послезавтра» она поняла: только там, перед камерой, она дышит по-настоящему.

Так Ирина поехала в Москву. Без протекций, без денег, с чемоданом, в котором, по воспоминаниям однокурсников, была одна тетрадь, свитер и фотография матери. Её приняли в Щукинское — а дальше началась жизнь, похожая на долгий экзамен на выдержку.

В училище она сразу выделялась — не внешностью, а тишиной. Среди тех, кто жадно ловил внимание преподавателей, стараясь казаться ярче, Ира будто шла в обратную сторону. Говорила мало, слушала много. Сидела на последних рядах, всё время с блокнотом — будто боялась, что слова могут сорваться не туда.

«Метла», — так за глаза звали её однокурсники. Острые, едкие прозвища в студенческой среде — почти традиция. Но никто не рискнул сказать это ей в лицо. В её взгляде было что-то такое, от чего хотелось отвести глаза — не от страха, а от внутреннего смущения. Казалось, она видит тебя насквозь, без всяких усилий.

Мальчишки тянулись к ней, но дальше робких ухаживаний дело не шло. Ира не играла в «любовь». Не флиртовала, не подмигивала, не смеялась громко. В этом было что-то вызывающее — особенно для времени, когда актрис от молодых требовали лёгкости и улыбок. Она не улыбалась. Её лицо хранило тревогу, словно в нём отражалась чья-то чужая боль.

Когда на четвёртом курсе её пригласили в театр «Современник», никто не удивился. Все понимали: этот холод скрывает огонь. Она вошла в труппу, как человек, который не просится в общество — но которому там всё равно радуются.

И там, среди взрослых, уверенных актёров, случилось то, чего, кажется, не ожидала даже она. Любовь.

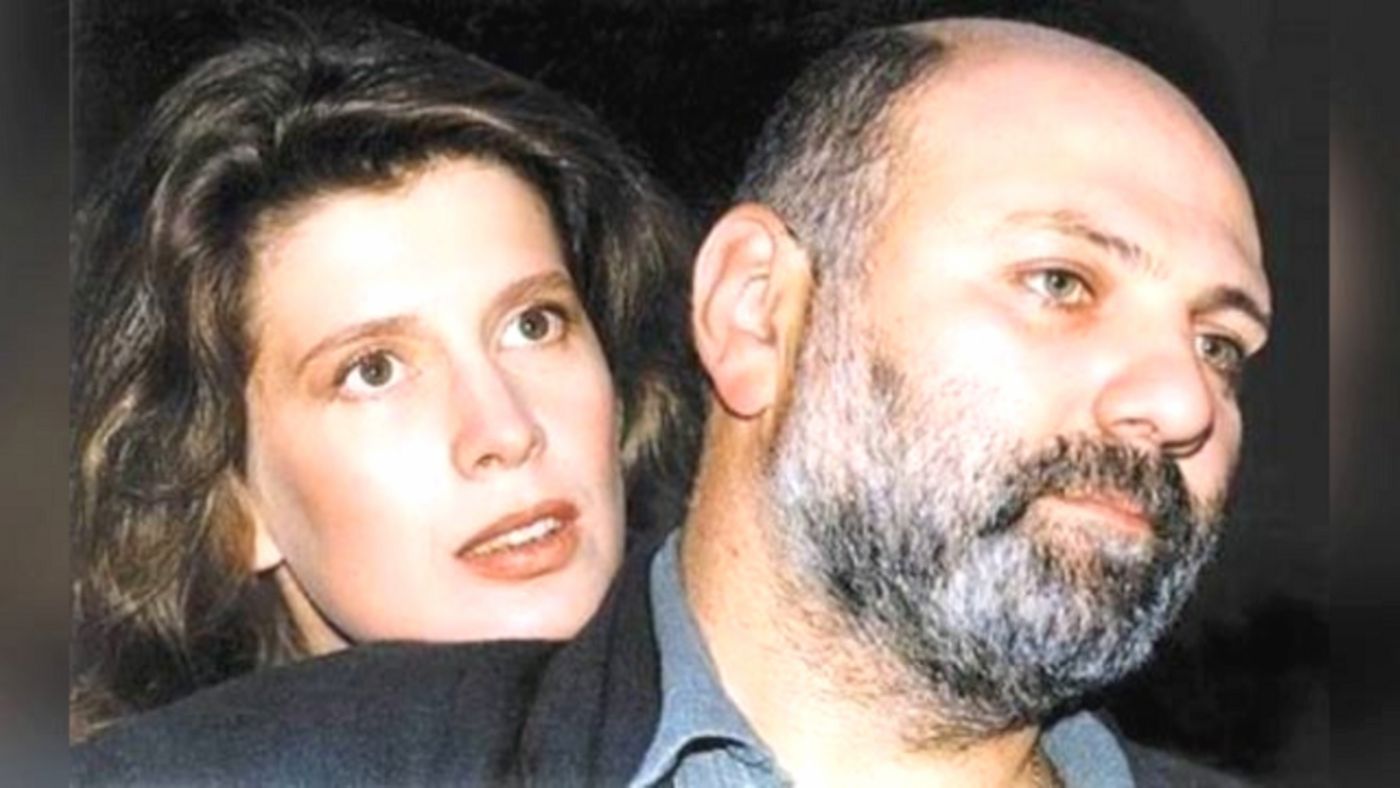

Сергей Газаров, уже известный, темпераментный, с южным характером и резким чувством юмора. Он был её противоположностью — шумный, быстрый, открытый. Их союз казался химической реакцией: несмешиваемое вдруг засияло.

Однокурсница Елена Казаринова потом вспоминала: «Она вдруг стала другой. Светилась. Грелась на солнце любви, как кошка. Даже голос изменился — в нём появилась мягкость».

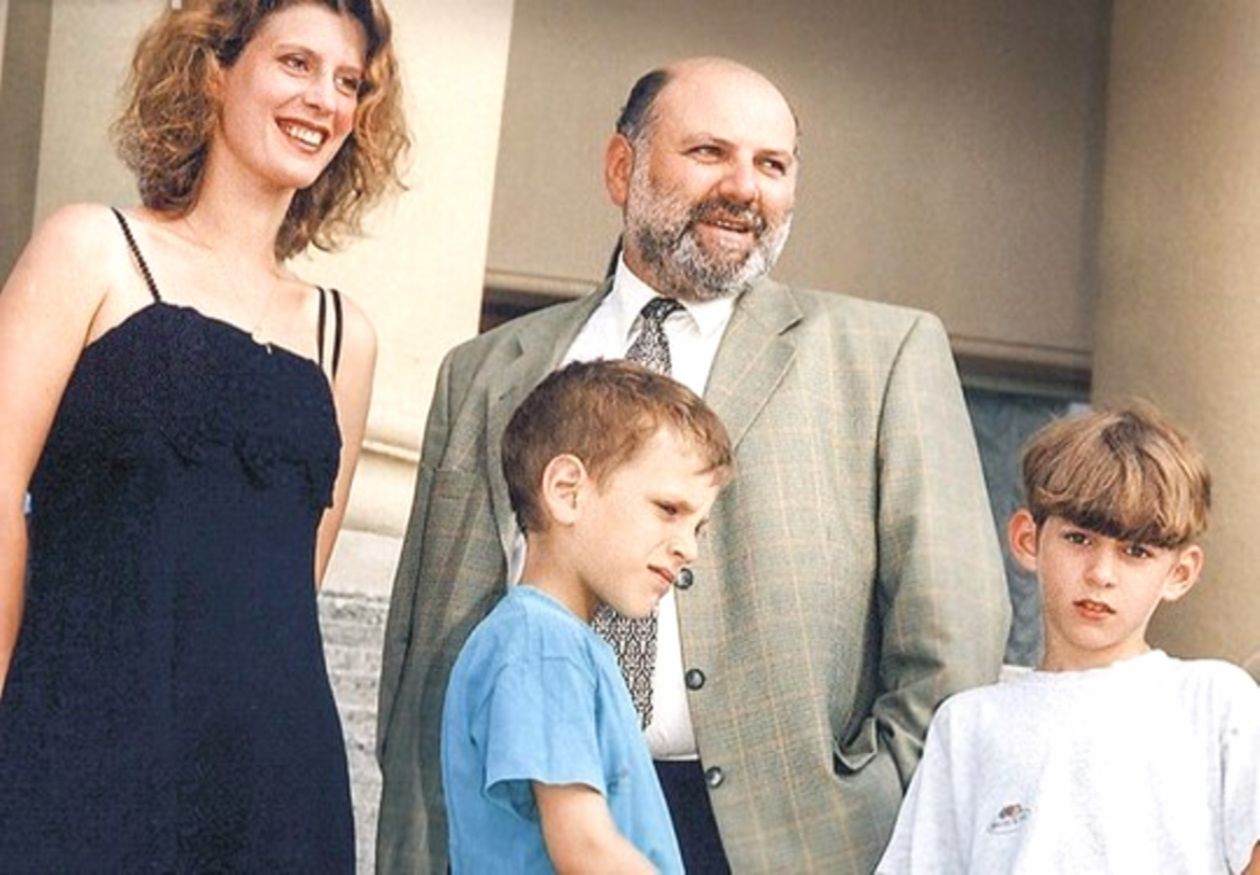

Влюблённая Метлицкая действительно изменилась. Из молчаливой, отстранённой — в женщину, которая не прячет счастья. Они с Газаровым были редким союзом в артистической среде: без скандалов, без интриг, без позы. Настоящая семья — с двумя сыновьями, Никитой и Петром, и вечным движением между сценой, съёмками, домом, больницей, когда кто-то из детей простужался.

Она не брала отпусков. Снималась до последнего дня беременности, уходила из роддома — и через неделю стояла под софитами. Коллеги смеялись: «Откуда вы детей достаёте?» Она улыбалась — впервые по-настоящему.

Её жизнь была как ролевая лента — без дублей. Кино, театр, дом. Всё в одном кадре, всё без права на паузу.

У Ирины было редкое качество — она не играла, а жила в кадре. Режиссёры это чувствовали и берегли её тишину. Не перегружали текстом, не заставляли «показывать эмоции». Ей хватало одного взгляда, чтобы изменить ритм сцены. Она не была «звездой», не бегала по съёмочным площадкам в окружении ассистентов, не заказывала отдельный гримёрный вагон. Просто приходила, снималась — и уходила, словно растворялась в воздухе.

Парадокс в том, что она никогда не боролась за славу. Но именно это и сделало её узнаваемой. К началу 90-х Метлицкая была уже не просто актрисой — она стала знаком той самой честности, которой в искусстве не хватает. Без фальши, без пыли. «Радости земные», «Любовь, предвестие печали», «Роман «alla russa»» — за каждым названием стояла она, всегда разная, но с одним и тем же ощущением правды.

Её героини не кричали. Они страдали молча — и в этом было больше драмы, чем в любой истерике. Метлицкая умела заставить зрителя чувствовать не словами, а паузами. Это особый дар, который нельзя объяснить методиками.

Когда вышла «Чёрная вуаль», её последняя работа, зрители видели в кадре лёгкость — почти воздушную, как будто ничего страшного не может произойти. Она вела церемонию Московского кинофестиваля — ослепительная, хрупкая, с той самой тихой улыбкой, которую всегда ждали от неё. Никто не догадывался, что за этой улыбкой уже стояла борьба.

Диагноз она знала. Острый лейкоз. Но скрыла. От всех. Даже от тех, кто знал её много лет, кто играл с ней на одной сцене, кто называл её «Метлой» и знал все её привычки.

Она продолжала работать. На репетиции приходила с платком на голове — говорила, простыла. В гримёрке никто не замечал усталости: если кто-то начинал жаловаться, Ира смеялась и подшучивала. Никто не догадывался, что между дублями она уходит не перекусить, а перевести дыхание от боли.

Лия Ахеджакова вспоминала потом: «Она всё делала легко. И рожала легко, и жила легко, и на сцену выходила так, будто это не труд, а воздух». Это и была она — человек, который не умел показывать слабость.

Газаров вывез её за границу, к лучшим врачам. Искал деньги, друзей, связи, бился до последнего. Но болезнь не оставила шанса. В начале июня 1997-го её не стало. До дня рождения оставалось четыре месяца.

Говорят, в тот день в Москве шёл дождь. Настоящий, летний, из тех, что пахнут пылью и тоской. Люди говорили — природа плакала. Возможно, это звучит красиво, но на самом деле всё было просто: одна жизнь оборвалась. И исчезла та самая тишина, которой хотелось слушать.

Смерть Ирины была не скандалом, не событием — просто тишиной, в которую никто не умел войти. Ни интервью, ни некрологов, ни телешоу с пафосными прощаниями. Всё как она любила — без лишних слов. Лишь те, кто знал, пришли проводить. Коллеги, близкие, и двое мальчишек, сжимавших руки отца.

Говорят, они не плакали. Стояли ровно, как будто старались быть взрослыми. Потом не говорили о матери ни с кем — ни в школе, ни позже. Не смотрели её фильмы. Наверное, это способ выжить — не трогать боль, которая не заживает.

Сергей Газаров после похорон исчез. Не в скандалах, не в депрессии — просто в работе. Погрузился с головой: театр, съёмки, потом бизнес с ресторанами. Работал до изнеможения, будто хотел заглушить шум внутри. Прошло десять лет, прежде чем он научился говорить о ней без кома в горле.

Он никогда не женился снова. Никогда не позволил себе публичных признаний или слёз перед камерой. Просто жил, как жил бы человек, у которого внутри пустое место, но которое не трогают.

Метлицкая осталась не в бронзовых бюстах и не в мемориальных досках. Она осталась в тех коротких мгновениях, когда включаешь старое кино и вдруг понимаешь — вот она, настоящая. Без фона, без глянца. С тем самым взглядом, который будто знал что-то о тебе.

И ещё — в её лёгкости. В той самой, о которой говорила Ахеджакова. В способности делать всё просто, не превращая жизнь в мученическую позу. Наверное, поэтому она до сих пор не кажется «ушедшей». Просто — где-то рядом.

Может быть, именно поэтому её роли не стареют. Потому что в них нет показного трагизма. Только человеческое достоинство.

Она прожила всего тридцать пять лет — но сделала достаточно, чтобы о ней вспоминали не как о «рано ушедшей», а как о человеке, который успел сказать всё важное. Без громких слов, без исповеди.

Ушла, как жила — спокойно.