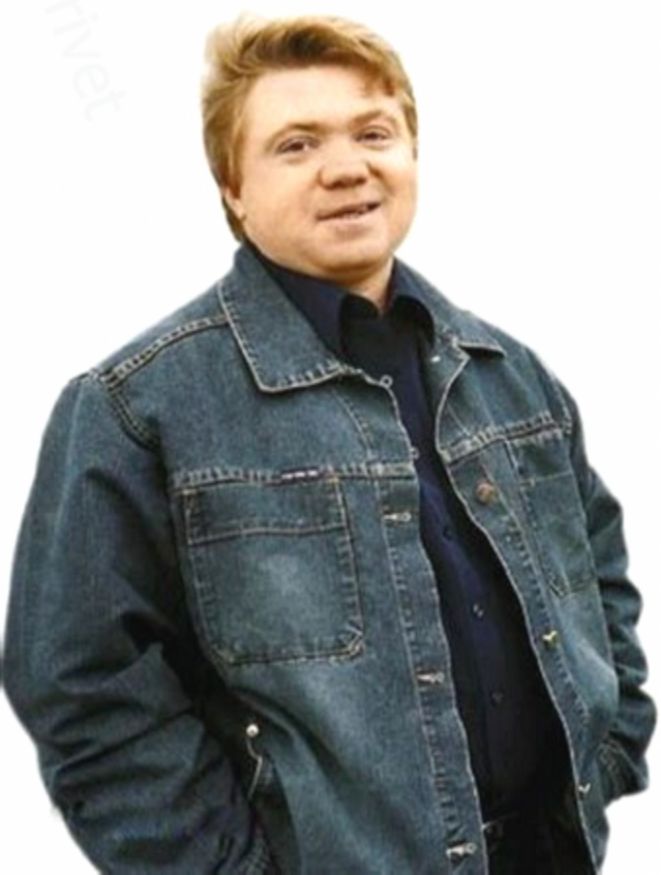

Он был одним из тех мальчишек, чьи лица прочно отпечатались в советском телеэфире — хоть фамилию вспоминали далеко не все. Рыжая копна, веснушки, насмешливый прищур. Стоило включить «Ералаш» — и вот он уже там, в следующей короткометражке: спорит, падает, строит рожи, бунтует против школьных правил. Павел Степанов — один из тех, кто превратил простые истории о школьных буднях в маленькие шедевры, где правда жизни соседствовала с детской бесшабашностью.

Он родился в Ленинграде, 12 ноября 1963-го, но вырос в Москве, в мире дворов и школьных коридоров, где всё решалось быстрее, чем взрослые успевали заметить. Мама отдала его в театральный кружок — не из амбиций, а чтобы сын не шатался без дела.

И попала точно в цель. Там, среди занавесов и репетиций, мальчишку с рыжей шевелюрой и быстрым взглядом заметили ассистенты киностудии. В те времена это звучало почти как приговор — «заметили»: дальше следовали съёмки, разъезды, пробники, долгие ожидания в коридорах «Мосфильма» с термосом какао и бутербродом из дома.

Первое появление — фильм «Как стать мужчиной». Потом — «Анискин и Фантомас». Маленький, дерзкий, с неподдельным чувством собственного достоинства, Степанов не стеснялся камеры. Его глаза светились азартом: не было ни страха, ни желания казаться лучше. Он просто играл — как дышал.

А потом случился «Ералаш» — телевизионная территория, где вся страна искала улыбку. В этом журнале искали не просто талантливых детей, а тех, кто одним взглядом способен передать характер. Павла привела судьба: ассистентка режиссёра Бориса Хмелика заметила его на одном из детских просмотров — и с того дня начался настоящий калейдоскоп из киносъёмок.

Он снимался без устали: «Физкульт-привет!», «Урок английского», «Сила есть — ума не надо», «Не надо волноваться!», «Прощай, Вася!» — целая эпоха коротких историй, где все знали: рыжий — это Павел. На площадке он двигался как ураган — спонтанно, но точно. «Ералаш» всегда был похож на бурю детского воображения, и в этой буре Степанов чувствовал себя капитаном.

Однако за смехом и легкостью стоял труд. В выпуске «Если хочешь быть здоров» нужно было прыгнуть в ванну. Казалось, что проще? Но дубль за дублем что-то шло не так — камера, свет, брызги.

Каждый раз Пашу вытирали полотенцем, сушили феном, переодевали в сухое, а потом — снова в воду. К вечеру он дрожал от усталости, но улыбался: актёр ведь не должен показывать, что замёрз. Так, между смехом и простудой, он понял, что кино — это не игра, а ремесло, требующее терпения и характера.

Настоящим прорывом стала серия «Прощай, Вася!». Его герой — школьный тиран, наводящий ужас на всех вокруг, — был безжалостен и одновременно смешон. Парадоксально, но зрители полюбили именно этого хулигана.

В нём чувствовалась не злость, а живое сопротивление. Павел потом признавался: «Я ведь сам был таким — болтался, шкодил, вечно куда-то лез». Может, поэтому роль получилась честной — без актёрской выдумки.

В этом и был секрет Степанова — он не играл «примерного ученика». Он приносил в кадр ту неукротимую энергию, которой дышало советское дворовое детство: рубашка навыпуск, синяк под глазом, но чувство справедливости — железное. Он был настоящим, и зрители это чувствовали.

Казалось, путь определён. После такого успеха любой мальчишка мечтал бы о Щукинском или ГИТИСе. Павел тоже собирался поступать. Но страна входила в «андроповскую» эпоху, и судьба распорядилась по-военному прямо: вместо вступительных экзаменов — повестка.

«В театральный не успел — сразу забрали. Мне как раз восемнадцать стукнуло, — вспоминал он позже. — Тогда всех тянули, кого только можно. Я в восемь лет в школу пошёл, вот и попал ровно в срок».

Казахстан, армейская часть, форма, пыль, строевая подготовка. Кино осталось где-то там, в далёком детстве, как выцветшая плёнка. Через два года он вернулся другим — спокойным, собранным, словно тот озорной мальчишка остался навсегда по ту сторону экрана.

Но воспоминания о «Ералаше» за ним всё равно шли. Иногда, стоя в очереди за хлебом, кто-нибудь оборачивался: «А вы — это не вы? Тот, рыжий?» — и улыбался. И Павел тоже улыбался в ответ — чуть смущённо, но тепло.

После армии он не вернулся на киностудию. Не потому, что не хотел — просто жизнь перестала ждать. Те, кто снимались вместе с ним, успели поступить в театральные, кто-то уже играл в кино, кто-то — в труппах провинциальных театров. А он приехал домой с чемоданом и военной выправкой. Время, когда мальчишеская слава уже не имела значения.

«Решил, что актёрство — не профессия, а хобби», — говорил он потом спокойно, без жалости. Поступить удалось в политех, потом получить экономическое образование. Не звучит романтично, зато честно. У советского парня семидесятых была простая логика: актёр может остаться без ролей, а техник — всегда с работой.

В конце восьмидесятых на страну уже надвигались новые времена. «Ералаш» продолжал выходить, но был другим — без прежней наивности. А Павел Степанов к этому времени уже жил взрослой жизнью: работа, семья, Москва, серые будни, в которых яркие кадры детства казались чем-то из параллельной реальности.

Он никогда не делал вид, что его «забыли» или «не оценили». Нет, просто принял: кино осталось позади, а впереди — нормальная мужская судьба.

Двадцать лет — и больше — он трудится мастером по сервисному обслуживанию радиотехники в «Президент-отеле». Без шума, без интервью, без ностальгических монологов о славе. В его биографии нет громких провалов, но и нет глянца — только устойчивость и умение быть на своём месте.

Говорят, он и сегодня приходит на работу в строгой форме, аккуратный, сдержанный, с тем же спокойным взглядом, что и в детстве — только без веснушек.

Жена, семья, дочь Даша. Когда она была маленькой, он пытался передать эстафету — водил на кастинги, надеялся, что и у неё получится попасть в кадр. Но Даша оказалась серьёзной — слишком взрослой для детских розыгрышей и реплик в духе «Ералаша». Кино её не тянуло. И Павел не настаивал.

Он не стал человеком, который до старости живёт прошлым. Хотя и не порвал с ним. Когда зовут на пробы — идёт. Без звёздных капризов, без фразы «а вы знаете, кто я такой?». Просто открывает дверь, садится под камеру, читает текст. В нём осталась та же лёгкость, что и в двенадцать лет.

Так он оказался в сериале «Горячие новости», сыграл гаишника. В других проектах появлялся мельком — водитель, охранник, прохожий. Казалось бы, роли не те, что раньше, но он и не требовал большего. В нём нет обиды. Есть простое удовольствие — снова почувствовать запах съёмочной площадки, этот особенный шум прожекторов и хлопушек.

А потом случился «Тайны дворцовых переворотов» — исторический сериал, где он получил настоящую роль, не эпизод. В костюме, с париком, среди декораций и текстов на архаичном русском. Его персонаж не был главным, но появлялся не раз, и для Павла это стало возвращением в профессию — пусть и без фанфар.

Его можно встретить на улицах Москвы — идёт себе человек в пальто, с портфелем, и только внимательный прохожий вдруг шепнёт: «Слушай, а ведь это тот рыжий из „Ералаша“…»

Павел улыбается, кивает, останавливается, если просят автограф. Не устал, не прячется от прошлого. Наоборот — будто с лёгкой благодарностью несёт его за плечами, как старую школьную сумку: немного потёртую, но родную.

Иногда он даёт небольшие интервью. Спокойно, без позы. Рассказывает про то, как снимали, как прыгал в ванну, как мерз под кондиционером, и смеётся — тот же смех, что звучал с экранов сорок лет назад.

И признаётся: есть одна мечта. Сняться в сказке. Не в новомодной, где всё из графики, а в настоящей — как раньше, с живыми актёрами, с запахом декораций и светом из-под прожектора. С тем чувством, когда добро и зло были различимы без титров.

Возможно, для многих он остался мальчишкой из детства, но в этом и есть чудо.

В стране, где миллионы лиц мелькнули в телевизоре и исчезли, Степанов сохранился — не как артист, а как образ. Тот самый рыжий мальчик, который напоминал, что искренность и задор могут быть сильнее любой славы.

Есть особая категория людей — не герои эпох, не «иконы поколения», а те, чьи лица будто встроены в коллективную память. Их не обсуждают, но узнают с полуслова, с одного кадра, с интонации. Павел Степанов — из таких.

Он не стал знаменитостью, не стремился на афиши и не просил внимания. Просто жил, работал, растил дочь, а когда на экране мелькал новый «Ералаш», где-то глубоко внутри у миллионов зрителей щёлкало: «А помнишь рыжего?»

Советское детство вообще странная штука. Оно не пахнет ностальгией — скорее чем-то настоящим, почти осязаемым: школьной мелом, мокрым асфальтом после дождя, ватой в ушах на морозе. И в этом мире Павел Степанов остался вечным мальчишкой — хулиганом, упрямцем, тем самым «Васей», который и через сорок лет способен заставить взрослого человека улыбнуться.

Он не из тех, кто рассказывает о трудных судьбах бывших артистов. У него нет этой горькой нотки «меня забыли». Нет — просто всё течёт. Из мальчика вырос мужчина, из актёра — мастер по технике, из телеэкрана — обычная жизнь. Он не потерял достоинства, не спрятался за прошлое, не стал жаловаться на несправедливость. И это, пожалуй, главная причина, почему к нему до сих пор тянется уважение.

Степанов — напоминание о том, что не каждый кадр превращается в карьеру, и не каждый свет рампы стоит того, чтобы остаться под ним. Есть люди, которые умеют вовремя уйти — без крика, без обиды, с чувством завершённости.

И когда его иногда приглашают на съёмки, он идёт не за славой, а потому что просто любит процесс. Съёмочная площадка — его детская площадка, только выросшая вместе с ним.

В эпоху, когда старые имена всё чаще вытесняют новые, Павел — как тихий маяк прошлого. Он не пытается соревноваться с временем, не зарабатывает на своей юности. Он просто есть — честный, несломленный, со своим маленьким, но настоящим миром.

Иногда судьба поступает справедливо именно так — оставляя человеку не славу, а покой. Не толпы поклонников, а семью и тёплую память других. И если подумать, разве это не лучшая награда для человека, который начинал с детского смеха?

Его мечта — сыграть в сказке — звучит сегодня почти символично. Может, дело не в роли, а в том, чтобы самому остаться частью той сказки, где добро было простым, а улыбка — честной. В этом он и есть настоящий актёр, только без сцены.

Павел Степанов не исчез. Он просто ушёл из фокуса, но не с экрана нашей памяти. Рыжий мальчишка, которому верили, остался с нами — тихим эхом детства, напоминанием, что жизнь не обязана быть громкой, чтобы быть счастливой.

А вы помните своего любимого героя из «Ералаша»?

Того, кто первым научил вас смеяться над собой — по-доброму, без злости.