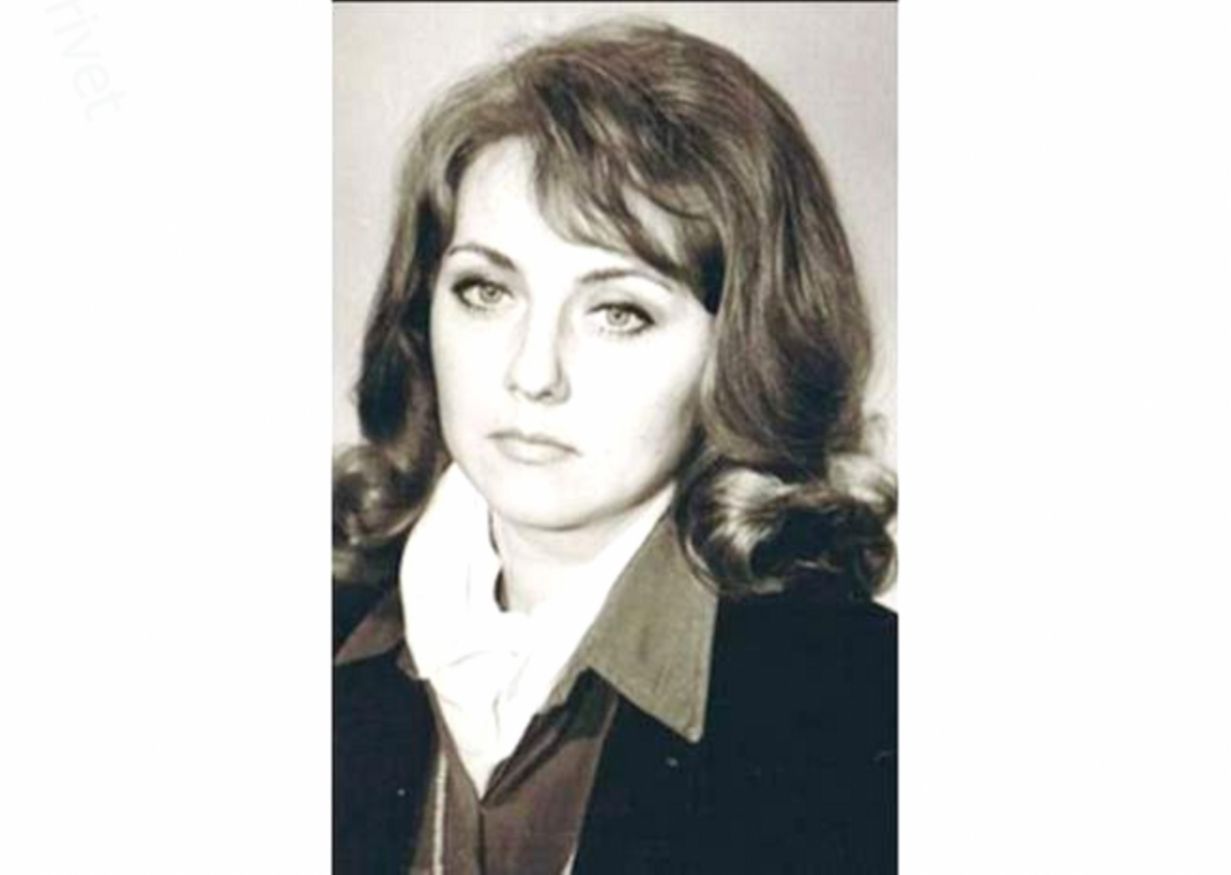

Она выходит на сцену, как будто время не имеет над ней власти. Ни суеты, ни напускного блеска — только ясный, строгий свет прожектора и тишина зала, в которой можно услышать, как бьётся сердце. В эти мгновения Валентина Панина словно возвращается домой: туда, где нет возраста, нет усталости, нет сожалений. Там остаётся лишь правда роли — и та невероятная живая сила, что держит актрису уже более полувека.

Ей — 79. Половину жизни она прожила на сцене, вторую — между съёмочными площадками, поездами, гастролями и репетициями. Пятьдесят лет на виду — но за кулисами всегда стояла тишина, в которой прятались её собственные бури: любовь, боль, предательство, разлука. Всё, что делает человека живым. И всё, что актриса обязана прожить честно, иначе зритель не поверит.

Она родилась в Омске — в доме, где запах мелованной бумаги смешивался с ароматом аптечных настоек: мать преподавала литературу, отец был военным врачом. В их квартире всегда звучали стихи и ноты. Девочка с короткой чёлкой училась на «отлично», ходила в музыкальную школу и брала уроки вокала. В ней уже тогда угадывалась та внутренняя дисциплина, без которой театр ломает.

Поначалу Валентина не думала о сцене — мама настояла, чтобы дочь пошла «в серьёзное образование». Так она оказалась на филологическом факультете педагогического института. Русская классика, морфология, «Война и мир» на экзаменах — и вдруг всё перевернулось: студенческий театр. Репетиции по вечерам, костюмы из старых простыней, запах грима и то странное чувство, когда впервые выходишь под свет прожекторов. Тогда она и поняла: вернуться к обычной жизни уже невозможно.

Она забрала документы и уехала в Москву — без денег, без связей, с одной сумкой и огромной уверенностью, что всё получится. Щепкинское училище приняло её с первого тура. Вспоминают, что она пришла на прослушивание без грима и без наигранности — просто рассказала стихотворение, глядя прямо в глаза комиссии. В её голосе не было кокетства, только уверенность, что это её путь.

Москва захлестнула её — огнями, шумом, масштабом, чувством, что здесь начинается взрослая жизнь. Но она не позволила себе раствориться в столичной суете. Пока однокурсницы бегали на свидания и в кино, она писала длинные письма — одному человеку.

Его звали Сергей. Он был переводчиком, служил за границей, а познакомились они в Омске — в тот короткий отпуск, который разделил её жизнь на «до» и «после». Первая любовь, чистая и уверенная, как дыхание. Сергей уехал, она поступила, и начались годы переписки — письма пахли чернилами и надеждой. Казалось, судьба благословила их историю: он сделал предложение, она согласилась, и вскоре они поженились.

Ленинград встретил их неприветливо — сыростью коммуналки, скрипом старых половиц и вечными очередями за хлебом. Но главное было не это: они слишком разные. Сергей ревновал, не понимал её театра, не верил, что женщина может принадлежать не только дому. Он хотел тишины, она — репетиций до ночи. Он требовал внимания, она жила сценой.

Семья не выдержала. Разошлись ещё до рождения дочери. Он ушёл — к другой. И в тот момент, когда Валентина впервые услышала крик новорождённой Наташи, она знала: теперь спасать её будет только работа.

Она вернулась в театр. Не для того, чтобы забыть — чтобы выжить.

Она вышла на сцену Александринского театра, словно шагнула в собственную судьбу. Её приняли почти сразу — без громких од, без протекций. Просто увидели актрису. С тех пор прошло больше тридцати лет, но Панина до сих пор помнит запах старых кулис, шорох портьер, тот лёгкий дрожащий холод перед премьерой. В театре не прощают фальши, особенно если ты молода и начинаешь рядом с мастерами. Она выдержала.

Валентина Викторовна не умела быть «удобной». На репетициях спорила, защищала каждый жест, каждую паузу, могла бросить партнёру: «Вы не слышите, что она чувствует!» — и на мгновение в зале замирало всё. В ней была та редкая смесь мягкости и внутреннего стержня, которую не сыграешь — она просто есть. Возможно, именно поэтому роли к ней приходили не через компромиссы, а через страдания.

В кино её заметили быстро. Камера любила это лицо — не юное, не гламурное, а настоящее, с усталым взглядом, в котором пряталось пережитое. В семидесятые она появлялась повсюду: «Звезда пленительного счастья»,

«В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Одиннадцать надежд», «Шерлок Холмс» — десятки проектов, где она могла быть кем угодно: женой декабриста, учительницей, женщиной с тайной. Даже в коротких эпизодах она умела оставить след — будто напоминала: человек не сводится к строкам сценария.

Но за кадром всё было сложнее. После развода Валентина осталась одна с дочерью, хотя сказать «одна» было бы неправдой — рядом всегда была мама, та самая строгая филолог, которая теперь гладила пелёнки и молча вставала к колыбели. Валентина работала по три смены, принимала любое предложение — лишь бы хватило на жизнь. Она не жаловалась. Просто играла. Работала до изнеможения, а дома по вечерам учила тексты, чтобы завтра снова быть другой женщиной.

И всё же судьба дала передышку. В Александринском театре она встретила Вадима Никитина — мужчину, который не боялся её силы. Он не требовал доказательств любви и не ревновал к сцене. Просто был рядом: ставил чайник, ждал после спектакля, помогал дочери с уроками. Он удочерил Наташу, дал ей свою фамилию и отчество. В доме вновь появился смех, и даже стены коммуналки стали похожи на дом.

Пятнадцать лет спокойствия — для актрисы это целая жизнь. Но даже в этой тишине Валентина не позволяла себе расслабиться. Она понимала, что всё может рухнуть в любой момент. Так и случилось: брак закончился, как будто по взаимному уставанию. Без громких ссор, просто — перегорело.

Вадим остался другом, почти родным человеком. А Наташа — выросла, окончила то же Щепкинское училище, вошла в труппу того же театра. Словно всё повторялось, но уже в другом времени. История матери и дочери — зеркала, в которых отражались и боль, и сила, и то странное наследие, которое не объяснишь словами.

Когда родилась внучка, казалось, что жизнь снова улыбается. Но врачи сразу опустили глаза: ребёнок болен, тяжело. Валентина Панина услышала приговор спокойно — потом просто пошла на репетицию. Потому что знала: если не выйдет на сцену, рухнет. А там, в темноте зала, было легче дышать.

Она снова начала работать без сна. Снималась, гастролировала, брала любые проекты. «Я не могу позволить себе слабость», — сказала она однажды коллеге. И это не была поза. Это была позиция.

В конце девяностых жизнь сделала ещё один поворот. На каком-то мероприятии она познакомилась с Михаилом Шолоховым — председателем спорткомитета, человеком простым, прямым, из тех, кто не боится земли под ногами. Он построил дом своими руками, сложил печь, вырастил помидоры — и этим покорил актрису больше, чем любыми словами.

Он стал её третьим мужем. В нём не было театра, не было игры — только будни, запах свежей краски и земля под ногтями. Валентина смеялась, что впервые научилась отдыхать: по утрам варила кофе, полола грядки, вечерами они сидели у озера Лемболовского и молчали. Иногда именно молчание и есть самое глубокое счастье.

Когда внучку не стало, она не плакала на людях. Просто однажды в гримёрке села в кресло, долго смотрела в зеркало и сказала тихо:

— Значит, так должно быть.

Ей было не за что благодарить судьбу, но и проклинать её она не собиралась. В жизни Валентины Паниной никогда не было места саможалости — только движение вперёд. Она играла на следующий день, потому что театр не ждёт, а сцена не знает траура. Там каждый вечер начинается новая жизнь, и зритель не должен видеть, как тебе больно.

Смерть внучки стала границей, после которой она перестала бояться времени. Роль, текст, свет, дыхание зала — всё стало важнее, чем даты в паспорте. Она выстроила вокруг себя особую тишину: не глухую, не мрачную, а мудрую. Из той, где слышно, как падает снежинка на подоконник.

На даче в Карельском перешейке теперь живут её воспоминания. Дом, который построил Михаил, стоит крепко, пахнет сосной и известью. На стене — его фотография: мужчина в старом свитере, с руками, в которых осталась земля. Валентина говорит, что приезжает туда не грустить, а просто дышать. В саду до сих пор растут те самые помидоры, и каждый год она сажает новые. «Пока растёт, — говорит, — значит, жизнь продолжается».

С Михаилом они прожили недолго, но это было то самое спокойное счастье, которого ей не хватало в юности: без бурь, без сцен, без ревности. После его смерти она осталась одна — в доме, где всё дышало его руками. Сначала думала, что не справится, но потом поняла: одиночество — не приговор, если у тебя есть смысл. Её смысл всегда был в работе.

Она не из тех, кто любит говорить о наградах. Хотя за плечами — почти сотня фильмов, звание заслуженной артистки РСФСР, десятки театральных ролей. Но когда её спрашивают, чем она гордится, Панина отвечает: «Тем, что выжила».

Она и сегодня выходит на сцену театра имени Комиссаржевской. В гримёрке всё так же пахнет пудрой и старым деревом, на столе лежит аккуратно сложенный платок, рядом — фотография дочери. Перед спектаклем она сидит в тишине, перебирает текст, поправляет воротник и вдруг улыбается — будто слышит чей-то шёпот из-за кулис.

В последнее время она играет женщин старше себя — усталых, но живых, таких, что не сдаются даже перед смертью. Возможно, в этом и есть её тайна: она умеет проживать любую боль, не разрушаясь.

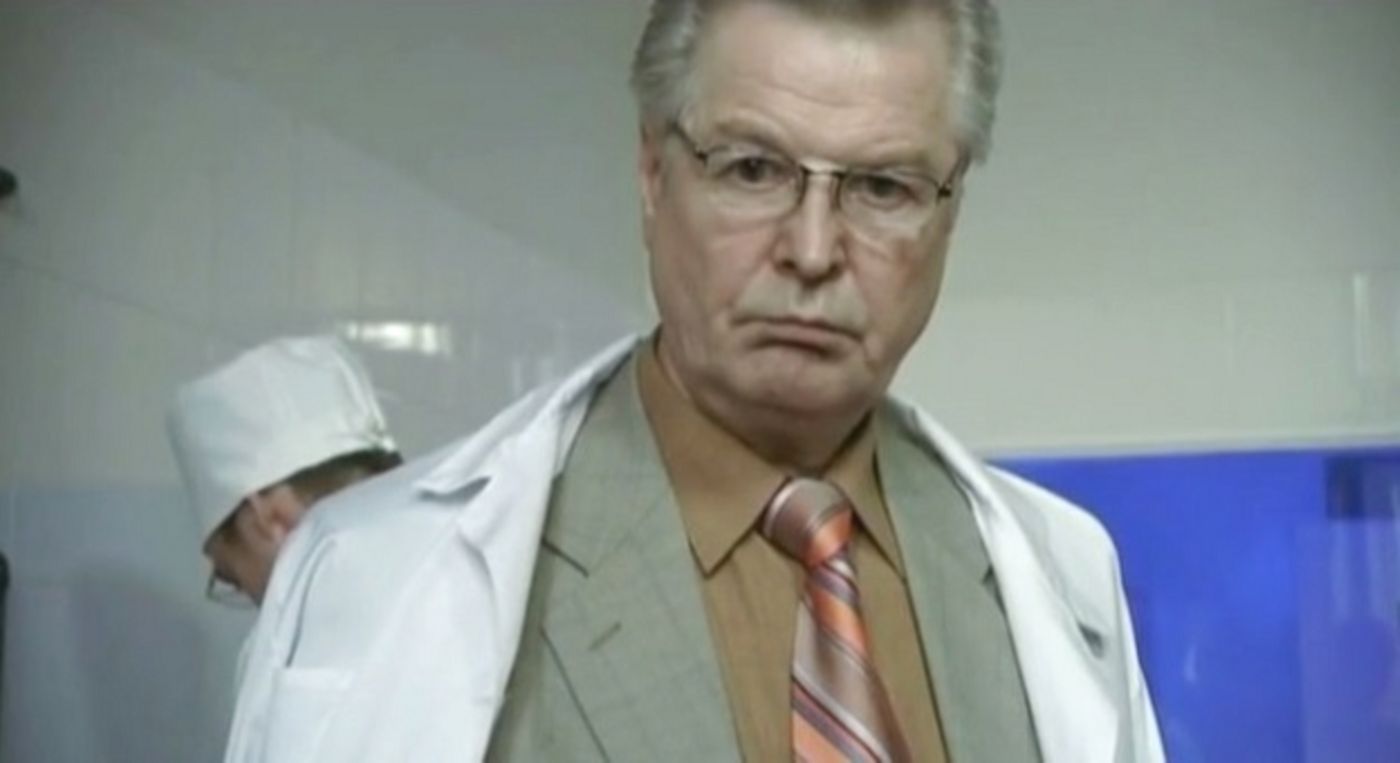

Пару лет назад Панина снялась у Елены Цыплаковой — в мелодраме «Дорога к счастью». Роль бабушки Нюры — простая, тёплая, человечная — будто подведённый итог всей её жизни. Нюра, как и сама Валентина, не жалуется, не просит пощады, просто живёт, потому что иначе нельзя.

В театре её называют «железной леди без шума». Она не терпит опозданий, никогда не забывает текст, всегда здоровается первой и никогда не говорит о прошлом в прошедшем времени. Её ученики говорят, что рядом с ней невозможно играть вполсилы — будто её энергия заставляет держать уровень.

В личных разговорах она редко улыбается, но если уж смеётся — то до слёз. «Я слишком долго жила в тишине, — однажды сказала она на одном из творческих вечеров, — чтобы не ценить тех, кто умеет слушать».

Сегодня у неё есть всё, что делает человека цельным: сцена, дом, дочь, внук. Нет только одного — иллюзий. Панина давно поняла: жизнь актрисы — это постоянное прощание. С ролью, с человеком, с временем, с собой вчерашней. Но если осталась правда, осталась любовь к тому, что делаешь — значит, ничего не потеряно.

Её можно назвать сильной женщиной, но это слишком просто. Скорее — выносливой. Способной нести своё до конца, не требуя награды. В этом мире, где все спешат заявить о себе, она выбрала молчание. И, может быть, именно поэтому её голос слышен дальше других.

Что вы думаете — сила ли спасает человека в трудные годы, или всё же любовь?