Есть такие лица, которые не прощают экрану фальши. Серебряков — из этих. В его взгляде — усталость, злость, какой-то нескончаемый внутренний шум. Он не играет героев. Он будто вытаскивает их из себя. А потом снова молчит. Или едет. В Канаду, например.

Я не фанат громких слов. Но этот человек — настоящая мина замедленного действия. Взорвался он не сразу. Сначала молча вытянул на себе «Бандитский Петербург» и «Штрафбат», потом — отрастил седину, забрал жену у другого мужика, усыновил двух сирот и однажды в интервью заявил: «Национальная идея России — это сила, наглость и хамство».

И тут понеслось.

Меня поразило другое. Он это сказал не на хайпе. Не ради обложки. А будто вслух самому себе. С болью. Без надежды, что кто-то вообще услышит.

Сейчас ему 61. И по-хорошему, он мог бы жить где-нибудь в Ванкувере, варить кофе, встречать закаты с Марией и смотреть, как его сыновья заканчивают университет. Но нет. Он снова в кадре. В «Методе». В «Ван Гогах». В «Бешенстве». Он снова здесь. В стране, где «хам победил». И снова говорит то, что думает.

Интересно, да? Уехал, но не исчез.

Когда он только появился в кино — парень с баяном, сын врача и инженера — никто не ставил на него. Но одна случайная фотка в газете, и — щелк — ассистент режиссера Краснопольского уже тащит его в «Вечный зов». Была в нем какая-то тревожность, будто он из 90-х родом, ещё до того как 90-е наступили.

Он не мечтал быть актером. Он вообще, по собственному признанию, никем особо не мечтал быть. Скромный, немного угловатый, не для красной дорожки. Просто один из тех, кто умеет держать тишину в кадре.

Первый провал — не поступил в театральный. И что? Уехал в Сызрань, играл на сцене, ночевал в общежитии. Иллюзий было много. Потом вернулся в Москву. Щепка. Потом — ГИТИС. Потом — Табакерка.

А потом — жизнь.

Когда роль — это не выбор, а диагноз

Если честно, в 90-е на него было тяжело смотреть. Не потому что плохо играл — наоборот. А потому что слишком жил на экране. Этот взгляд — будто ты не персонажа видишь, а человека, который уже оттуда вернуться не может.

Он был Пан из «Забав молодых» — злой, рефлектирующий. Был каратистом из «Фаната», потом — сержантом из «Афганского излома». Всё время — на грани. Как будто каждый кадр — про боль. Про мужчину, которого бросили на растерзание эпохе, и он не успевает — ни любить, ни дышать.

Иногда казалось: да брось ты, Алексей, ну что ты мучаешь себя. Но он шёл дальше. В «Грузе 200» — сыграл такого самогонщика, от которого по коже мурашки, и не от удовольствия. В «Упыре» мочил вампиров. В «Антикиллере-2» стал чеченским боевиком. Кто-то бы на его месте перегорел. Ушёл в рекламу, в озвучку, в водку.

А он — нет.

Отец Егора Кончаловского, после съёмок в боевике, вдруг зовёт его… в «Чайку». Театр. Чехов. И, по словам самого Серебрякова, это было больше кайфа, чем весь экшен в бронежилетах.

Это, кстати, его стиль. Повороты на 180. Был бандитом — стал офицером. Был героем сериала — ушёл в артхаус. Был в канадской глубинке — вернулся на московскую съёмочную площадку.

И с любовью у него — то же самое.

Не про любовь — про выбор

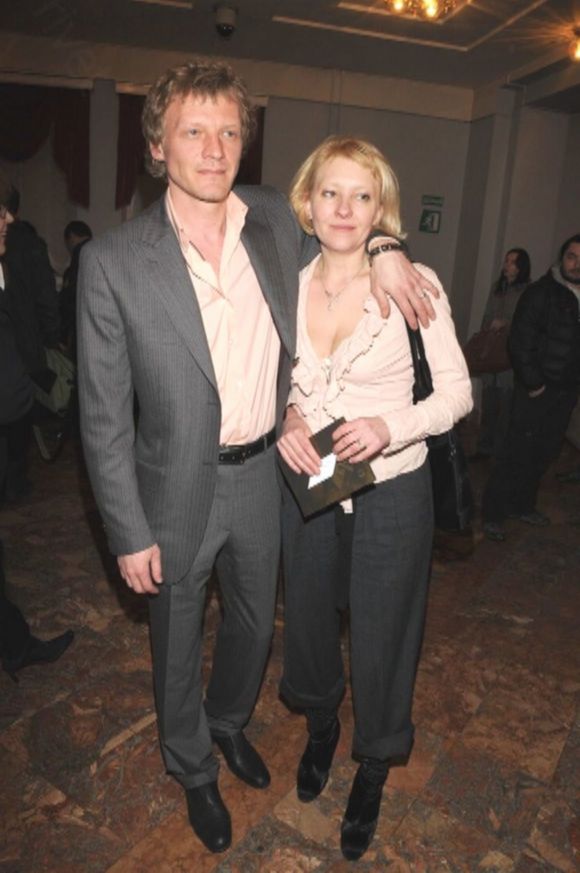

История, достойная фильма, но он ее прожил наяву. Тогда, в 80-х, она его даже не заметила. Танцовщица. Мария. Он — перспективный, но еще не звезда. Поговорили. Разошлись. Она вышла замуж за другого и уехала в Канаду.

А потом — через десять лет — они столкнулись в Москве. У нее — муж. Маленькая дочка. У него — прошлое, роли, скомканные чувства. И он понял: если сейчас снова упустит — второй попытки не будет.

Вот тут, как говорят, начинается драма. Но это не драма, это рубка. Он вцепился в нее так, что, кажется, сам испугался. Уговаривал, держал, бредил. А она… выбрала его.

«Я тогда поседел», — скажет он потом в интервью. Потому что понимал: ломает чужую семью. Забирает не только женщину, но и ребенка у другого мужчины. И если уж делает это — то навсегда.

И сделал.

А потом — новое испытание. Они хотят ребенка. Не получается. Не один раз. И тогда Серебряков говорит: «Хватит». Не себе — судьбе. И идет в детдом.

Первого он выбрал сердцем. Двухлетний Степа. Молча подошел, обнял. Всё. Папа. Без крови, без анализов, без генетики.

А потом — Данила. Три года. Диагнозов — целая папка. Ест с пола. Не говорит. Бьется в истериках. И он его тоже берет. Не потому что герой. А потому что не может оставить. Потому что увидел — и понял: это мой сын.

Прошли годы. Степа стал лучшим учеником. Данила — тоже. Они — его дети. И он никогда не пытался «переиграть» эту правду. Он просто в ней живет.

Когда молчать — предательство, а говорить — приговор

Он уехал в 2011-м. Нет, не эмигрировал. Просто перевёз семью. Официально — из-за экологии. Смог, пожары, дети кашляют. А по-настоящему — устал. От духоты. Не только в воздухе — в головах.

«Сбежал?» — спрашивали. Он не отнекивался. Да, сбежал. Потому что жизнь коротка. Потому что не может больше ждать, когда «народ поумнеет». Потому что хотел, чтобы дети поняли — мир не заканчивается на подъезде.

В России он оставался. Снимался, платил налоги, не сжигал паспорт. Но был уже другой. Говорил иначе. Видел глубже.

А потом — интервью. То самое. Где сказал прямо: «Национальная идея России — это не наука, не труд, не достоинство. Это сила, наглость и хамство».

И тут его распяли.

«Как ты смеешь? Ты же здесь зарабатываешь!» — орали одни. «Запретить!» — кричали другие. Коллеги переглядывались. Кто-то молчал, кто-то отписался.

А он? Не оправдывался. Не бегал по ток-шоу. Просто сказал: «Ничего не изменилось. Никто мне руки не перестал подавать. Предложений меньше не стало». Потому что зритель — не дурак. Он видит правду, даже если она режет.

Знаете, чем он меня поразил? Тем, что не жёсткостью. Смелость — не в том, чтобы сказать. А в том, чтобы потом жить с этим. Продолжать. Быть в кадре. Играть. Словно ничего не случилось. А внутри — случилось всё.

Назад — не значит «домой»

Возвращение Серебрякова называли громко: «блудный сын», «прозрел», «раскаялся». Звучало, как будто он десять лет мыл полы в Торонто и вдруг вспомнил, что он — народный артист. А ведь на самом деле он никуда и не уходил. Снимался, прилетал, работал. Просто молчал громче других.

А потом — «Левиафан». Он сначала отказался. Контракты, съёмки, Звягинцев с его фанатизмом. Да и вообще — кино для него не было смыслом жизни.

Но Мария — та самая, ради которой он перевернул всё — сказала: «Снимайся». И он снялся. И получил один из главных фильмов в жизни. И Канны. И премии. И — снова разговор по делу.

Дальше было всё подряд: «Метод», «Фарца», «Доктор Рихтер», «Ван Гоги». Он не боялся жанров. Мог быть то психом, то отцом, то следователем, то нищим, то пророком.

Он стал как зеркало: кто что хотел — тот то в нём и видел. Одни — предателя. Другие — свободного. Кто-то — героя. Кто-то — болтуна.

А он просто жил. Работал. Помогал сыновьям в учёбе. Летал между Торонто и Москвой. Говорил не «прощай», а «до встречи».

Когда его спросили: «А если твой сын женится на вьетнамке, ты не против?» — он только усмехнулся. «Я их готовил к жизни на планете Земля. Пусть выбирают. Любовь — не национальность. Место жительства — не гражданство».

Он остался русским. Артистом. Человеком, у которого зритель есть — и будет. Потому что зритель тоже устал от фальши. От роли, где все улыбаются, но никто не говорит правду.

Серебряков — не герой. Но он — голос. Тот, который иногда говорит вслух то, что другие не решаются даже подумать. И в этом его ценность. И опасность. Для системы. Для себя. Для всех, кто ещё верит, что можно жить по-настоящему.